Каталог публикаций

Для просмотра детального описания нажмите на слова "подробная информация" или на название публикации

Публикации показаны в каталоге по убыванию – от недавних к более ранним.

|

|

В книге, являющейся сборником ранее опубликованных работ ее автора, рассматривается ряд проблем истории советской науки о древности. Анализируется эволюция категориального аппарата этой дисциплины на протяжении советского времени, рассматривается ряд конкретных сюжетов научной биографии ее деятелей 1920-1940-х гг., оцениваются вехи научного пути крупнейшего теоретика истории древнего Востока, египтолога и ассириолога В.В. Струве в1910-1930-х гг. Для историков древности, исследователей истории отечественной науки, всех интересующихся взаимодействием науки, идеологии и политики в советское время.

Книга издана в серии "Труды исторического факультута МГУ" (Вып. 249. Сер. II: Исторические исследования, 172)

|

|

Сборник подготовлен по итогам круглого стола "Долгий ХХ век? Рубежи новейшей истории в оценках современных исследователей", проведённого 28 апреля 2021 г. на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ. На страницах издания представители МГУ и Института всеобщей истории РАН предложили свои ответы на вопросы о том, какие критерии могут быть положены в основу периодизации новейшей истории. Проанализированы подходы к периодизации новейшего времени в различных историографических традициях, а также рассмотрен вопрос о том, как новые подходы к периодизации могут повлиять на структуру учебных курсов высшей школы. Издание рассчитано как на преподавателей и специалистов области новейшей истории и историографии, так и на широкий круг читателей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 236. Сер. II. Исторические исследования, 164).

|

|

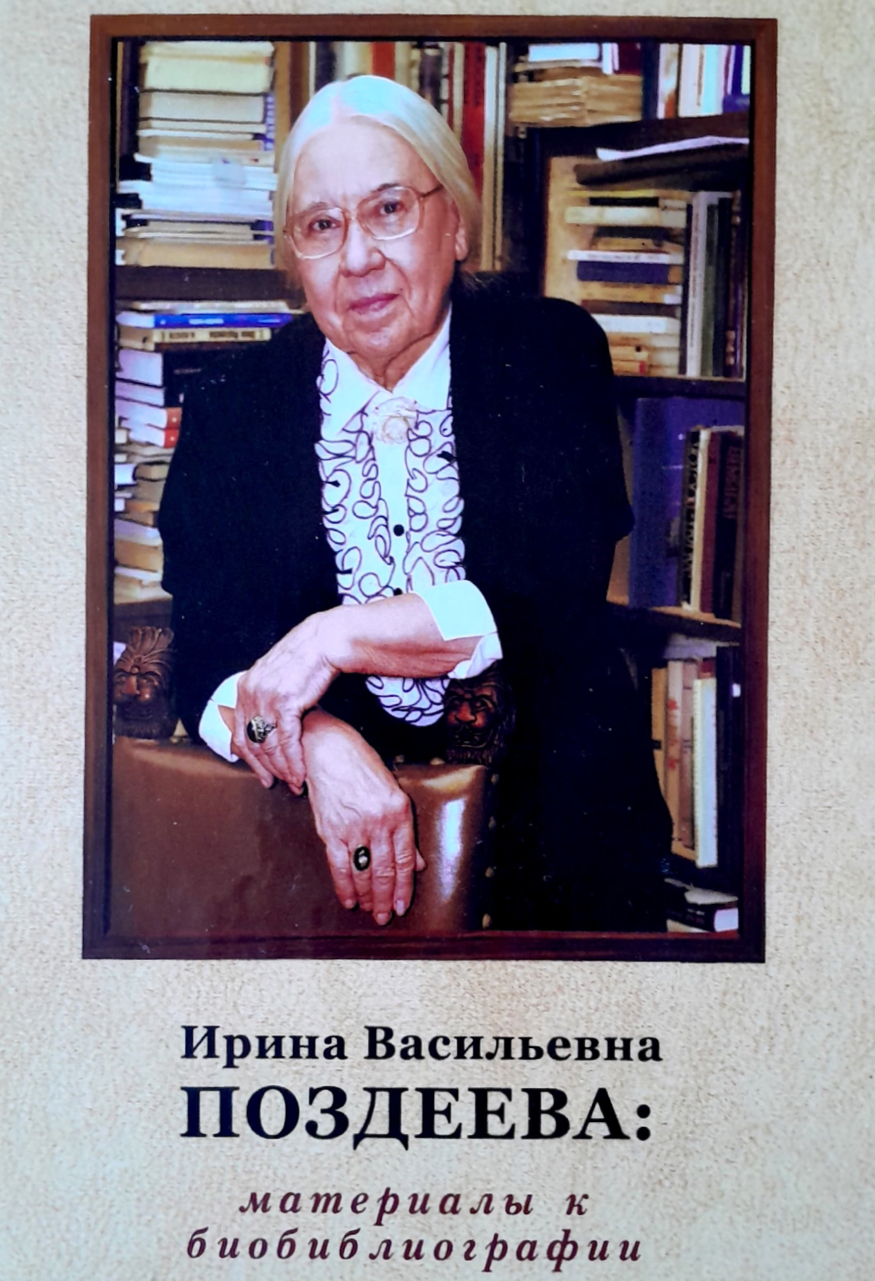

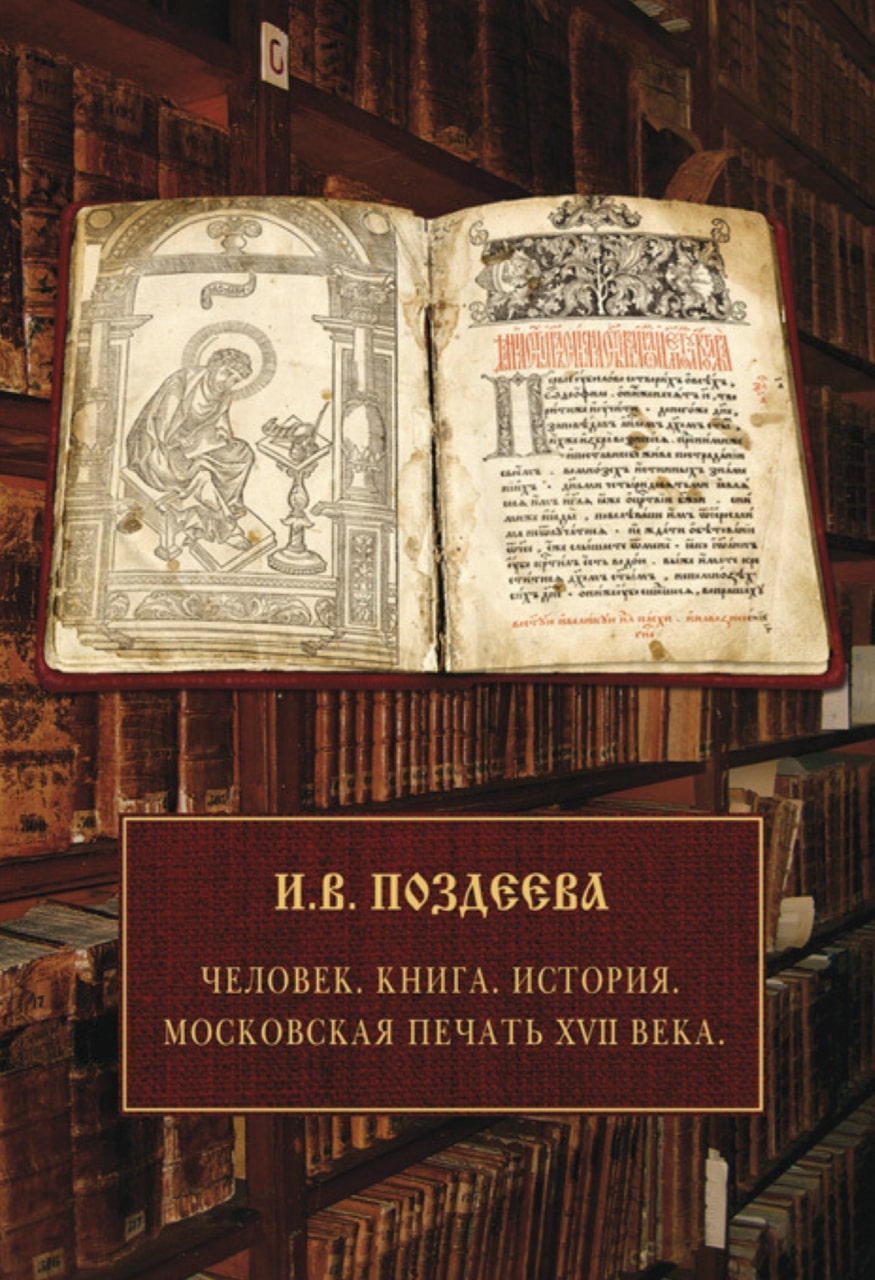

ISBN: 978-5-86471-956-5 |

Издание представляет собой биобиблиографический указатель трудов доктора исторических наук, профессора Ирины Васильевны Поздеевой – российского историка, источниковеда, археографа, исследователя рукописной и старопечатной славяно-русской книги, истории Православной Церкви и русского старообрядчества, крупнейшего эксперта в области кириллических книжных памятников, имеющего общероссийскую и мировую известность. Все разделы книги призваны максимально полно осветить научный путь Ирины Васильевны. В некоторых случаях составители сочли возможным сохранить смысловые повторы для всестороннего освещения каждого из направлений деятельности. Указатель включает основные даты жизни и деятельности, краткий очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности, литературу, посвященную И.В. Поздеевой и ее трудам, тематический указатель научных публикаций ученого, справочный аппарат издания.

Для ученых, специалистов и всех интересующихся отечественной историей.

|

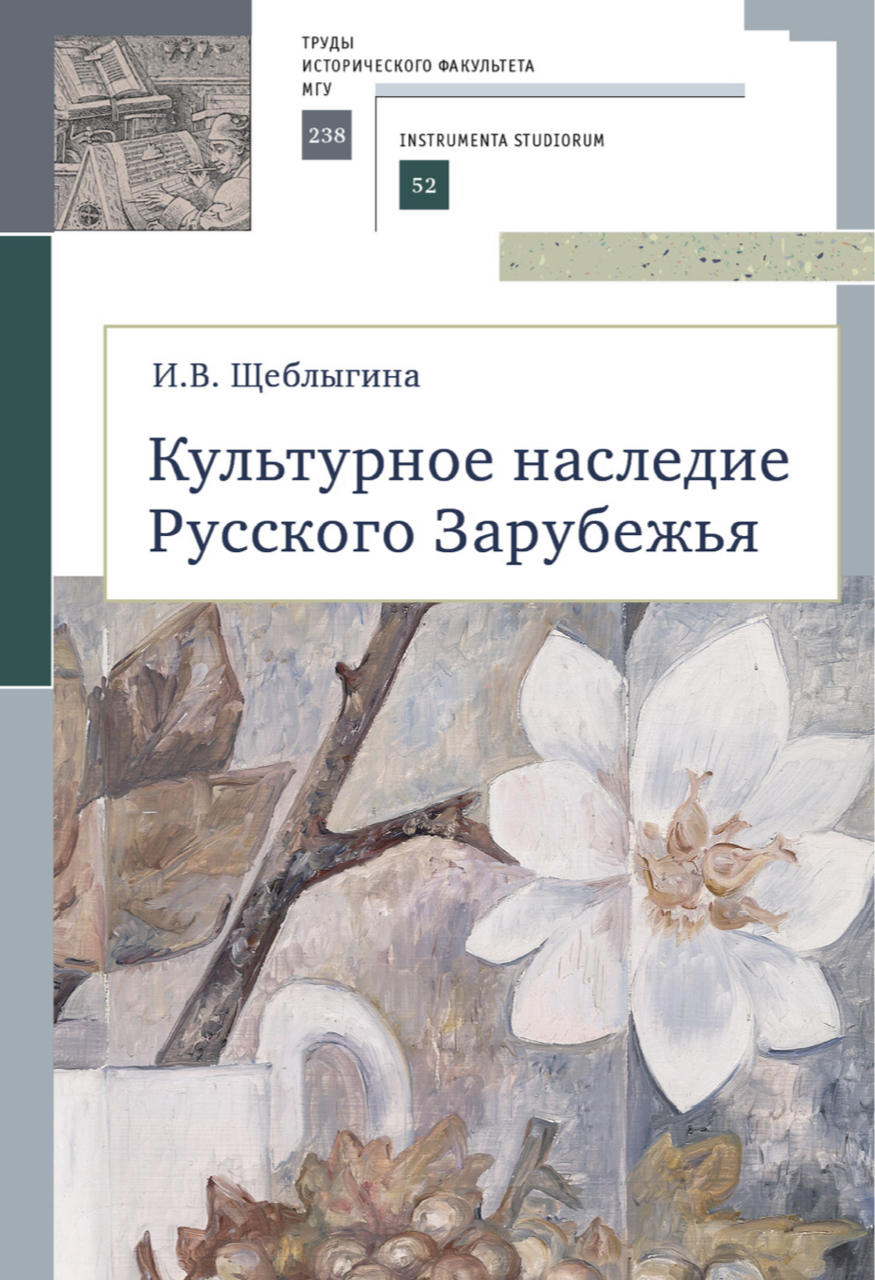

В учебном пособии рассматривается культурное наследие Русского Зарубежья как органичная часть отечественной и мировой культуры XX века. Основная образовательная задача пособия – дать представление об историко-культурном феномене Зарубежной России, выявить особенности эмиграции первой волны как "русской культурной эмиграции" и показать ее роль в деле сохранения отечественного культурного наследия. Учебное пособие предназначено для студентов университетов исторических факультетов и высших учебных заведений гуманитарного профиля.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 238. Сер. Ill: Instrumenta studiorum, 52).

|

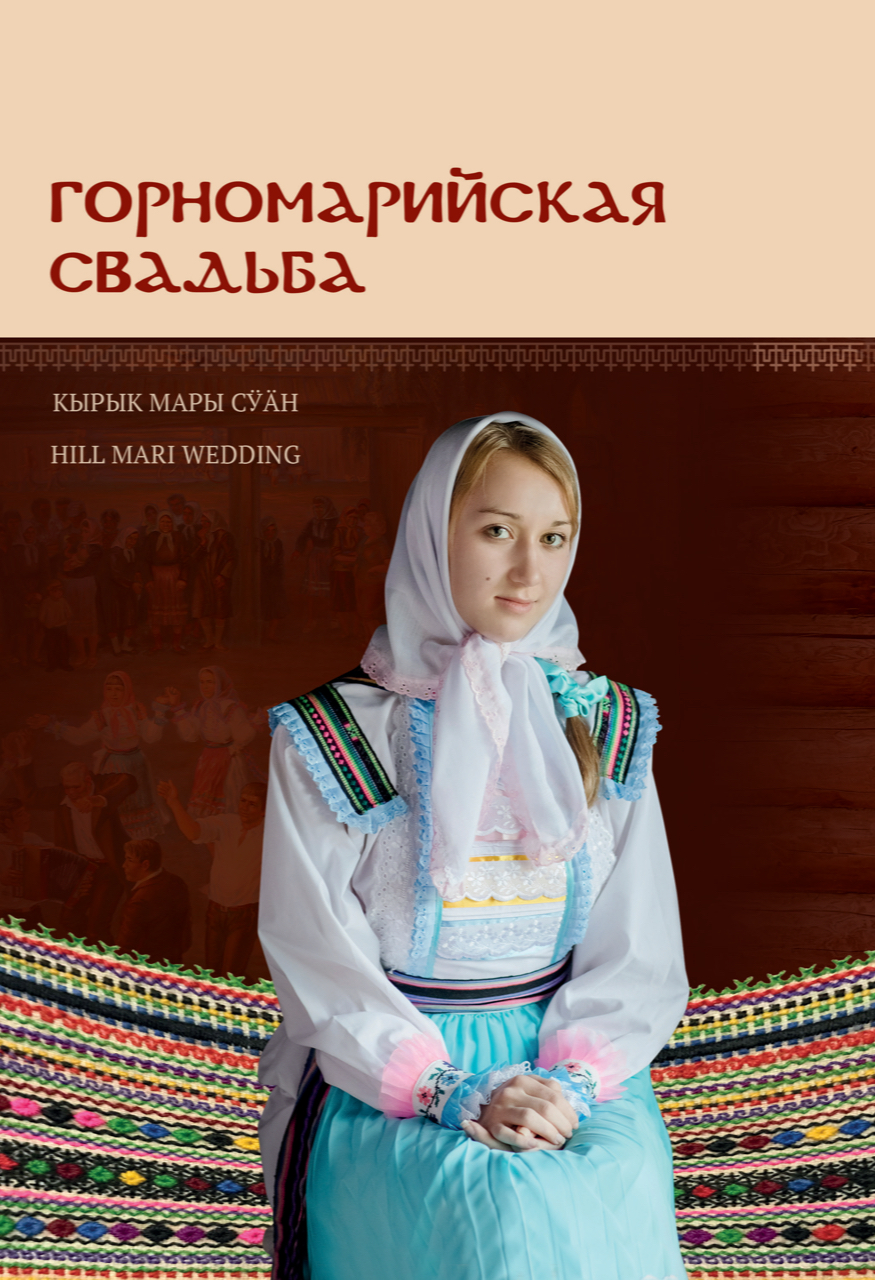

Этнографический альбом "Горномарийская свадьба" из серии "Свадьбы народов России", посвящен традиционным свадебным обрядам горных марийцев. В книге описаны и визуализированы особенности горномарийской свадьбы, в частности, детали свадебного костюма и праздничных застольных традиций. Текстовый материал проиллюстрирован архивными снимками, картинами художников и современными фотографиями реконструированной свадьбы, сделанными в Горномарийском районе Республике Марий Эл. Книга оснащена дополнительным видео- и аудиоматериалом, доступным через QR-коды. Текст издания составлен на трёх языках: русском, горномарийском и английском.

Автор текста – к.и.н., ассистент кафедры этнологии исторического факультета МГУ Г.Ю. Устьянцев. Соавтор работы – методист МБУК "Горномарийская центральная клубная система", заслуженный работник образования Республики Марий Эл Т.В. Петрова. Автор международного научно-этнографического проекта "Свадьбы народов мира: культурное наследие" и составитель альбома – член Русского географического общества, фотограф Д.Н. Князев. Издание выполнено под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и в рамках программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета "Сохранение мирового культурно-исторического наследия" (направление "Модели анализа языков и культур коренных народов России").

|

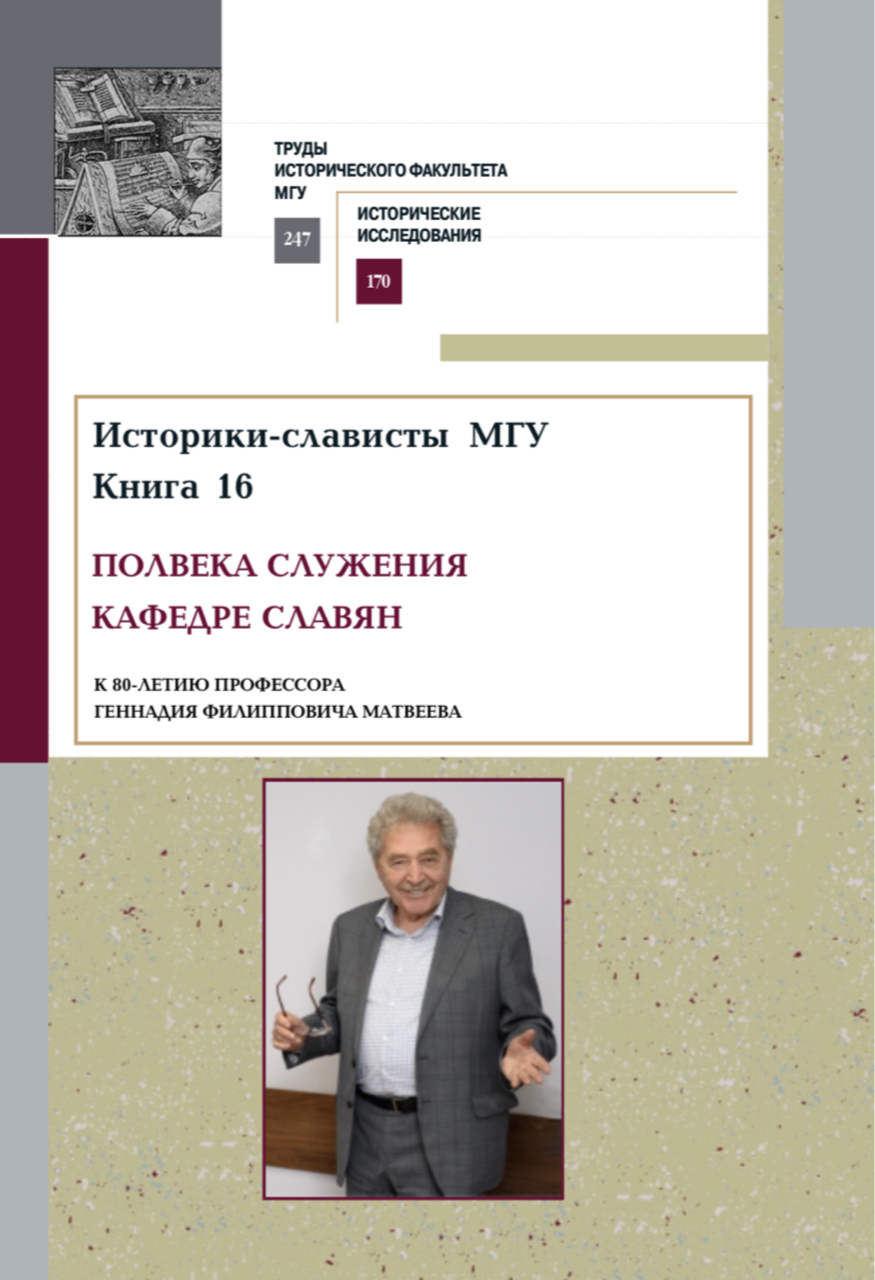

Научный сборник посвящен 80-летию заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженного профессора МГУ Г.Ф. Матвеева. Авторы, представляющие различные учебные и научные центры России, Беларуси и Сербии, анализируют вклад профессора Матвеева в дело развития отечественного славяноведения, исследуют актуальные проблемы славянской и европейской истории XIV-XXI вв. Сборник предназначен для специалистов в области славистики, истории славяноведения и всех интересующихся историей славян.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 247. Сер. II: Исторические исследования, 170).

|

Первое российско-белорусское учебное пособие по истории Союзного государства для высших учебных заведений стало одним из результатов сотрудничества исторического факультета МГУ и ведущих университетских и академических центров Республики Беларусь – Института истории Национальной академии наук Беларуси, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, исторического факультета Белорусского государственного университета. Издание осуществлено при непосредственном участии и инициативной поддержке Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России. При подготовке учебного пособия использованы материалы и результаты научно-практической конференции "Белорусская диаспора России в истории Союзного государства".

Книга предназначена для учащихся высших учебных заведений Российской Федерации и Республики Беларусь и специалистов по отечественной истории, российской истории, белорусской истории, всеобщей истории, истории Союзного государства, истории стран ближнего зарубежья, истории интеграционных процессов, а также для государственных служащих и дипломатических работников.

Издание учебного пособия осуществлено на средства субсидии Федерального агентства по делам национальностей (приказ ФАДН России № 50 от 31.03.2023).

|

В книгу включены материалы о традициях, современных практиках и новациях преподавания и исследования проблем источниковедения, историографии, методов исторического исследования, вспомогательных исторических дисциплин на кафедре источниковедения исторического факультета МГУ. В монографии в контексте истории создания и деятельности кафедры источниковедения рассматривается научно-педагогический вклад исторического факультета Московского университета и коллектива сотрудников кафедры в подготовку современных кадров историков.

Для специалистов в области преподавания и изучения истории, источниковедения, историографии, методов исторического исследования, а также для студентов и аспирантов исторических факультетов и всех интересующихся историей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 243. Сер. II: Исторические исследования, 167).

|

Коллективная монография посвящена столетнему юбилею выдающегося ученого – историка, этнолога, археолога Г.Е. Маркова. Его след в прошлом и настоящем кафедры этнологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и в отечественной этнологии в целом столь значителен, что его юбилей – это повод поразмышлять на страницах монографии об истории кафедры и ее традициях, а также осмыслить траекторию науки о народах и культурном многообразии человечества. Г.Е. Марков не замыкался в узких рамках одной дисциплины. При этом его междисциплинарность не была простой механической суммой знаний в освоении смежных дисциплин, но последовательной методологической позицией. Подобный подход открывал широкую перспективу для каждой отрасли гуманитарного спектра. Поэтому смысловое ядро монографии составляет идея междисциплинарности и механизмы ее реализации в этнологии. Красной нитью в книге проходит также идея преемственности в этнологии, трансляции цеховой традиции.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 239. Сер. II: Исторические исследования, 165).

|

|

|

Как вышло, что в начале ХX века в музеях выставлялась в основном живопись, скульптура и графика, а к концу столетия мы обнаруживаем там масштабные инсталляции, созданные из мусора, хрупких и нехудожественных материалов, произведения зрелищные, иногда непонятные для зрителя, а порой и раздражающие его? Хотя сегодня инсталляции встречаются почти на любой выставке и биеннале современного искусства, на Западе их история начиналась в маргинальных альтернативных галереях, а в СССР – в художественном подполье и мастерских нонконформистов. В своей книге Светлана Макеева рассказывает о становлении этого жанра и заодно касается ключевых вопросов, по поводу которых художественные критики и теоретики вели и продолжают вести жаркие споры. Где проходит граница между искусством и не-искусством? В какой момент на смену модернизму приходит постмодернизм? Есть ли будущее у живописи? В основу книги положен обширный архивный материал, а также интервью и комментарии, взятые у неофициальных художников.

Серия "Очерки визуальности", в которой вышла эта книга – попытка новых способов говорения об искусстве в эпоху мультимедийных технологий и междисциплинарных практик. Столкновение методик, исследовательских стратегий, жанров и дискурсов, представленных в книгах серии, направлены на переосмысление как самой концепции культуры, так и науки о ней. В 2016 году серия была отмечена призом "The Art Newspaper Russia" в номинации "Книга года".

|

|

![Цифровые гуманитарные исследования: монография / А.Б.Антопольский, А.А.Бонч-Осмоловская, Л.И.Бородкин [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2023. – 272 с. Цифровые гуманитарные исследования: монография / А.Б.Антопольский, А.А.Бонч-Осмоловская, Л.И.Бородкин [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2023. – 272 с.](/upload/iblock/993/92551.jpg)

|

|

В сборнике представлены статьи, подготовленные участниками всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных "Власть и общество в историческом опыте человечества", которая прошла на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 19-20 марта 2022 г. Статьи молодых исследователей раскрывают различные аспекты взаимоотношений власти и общества на обширном историческом материале - от древности до новейшего времени. Особое внимание уделено проблемам взаимодействия и взаимовосприятия общественности и потестарных институтов в отечественной истории. Издание рассчитано на специалистов-историков и на широкий круг читателей. Тексты статей публикуются в авторской редакции.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 228. Сер. II: Исторические исследования, 158).

|

Книга, подготовленная участниками поддержанного РНФ проекта "Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и Западной Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI–XVI вв.)" посвящена изучению окружения русских княгинь, их роли в системе властных структур России и государств Европы в Средневековье и раннее Новое время. Исследование охватывает широкий хронологический период от княжения Ярослава Мудрого до правления вдовы Василия III великой княгини Елены Глинской. Рассмотрены дворы дочери Ярослава Мудрого и королевы Франции Анны Ярославны, жены Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевны, жены Василия I Софьи Витовтовны, жены Василия II Марии Ярославны, второй жены Ивана III Софьи Палеолог, дочери Ивана III и великой княгини Литовской Елены Ивановны, второй жены Василия III Елены Глинской и некоторых других княгинь. В Приложениях помещены уникальные источники, раскрывающие различные аспекты жизни и придворной деятельности русских княгинь.

Книга адресована исследователям русского и западноевропейского Средневековья, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется средневековой историей России.

|

|

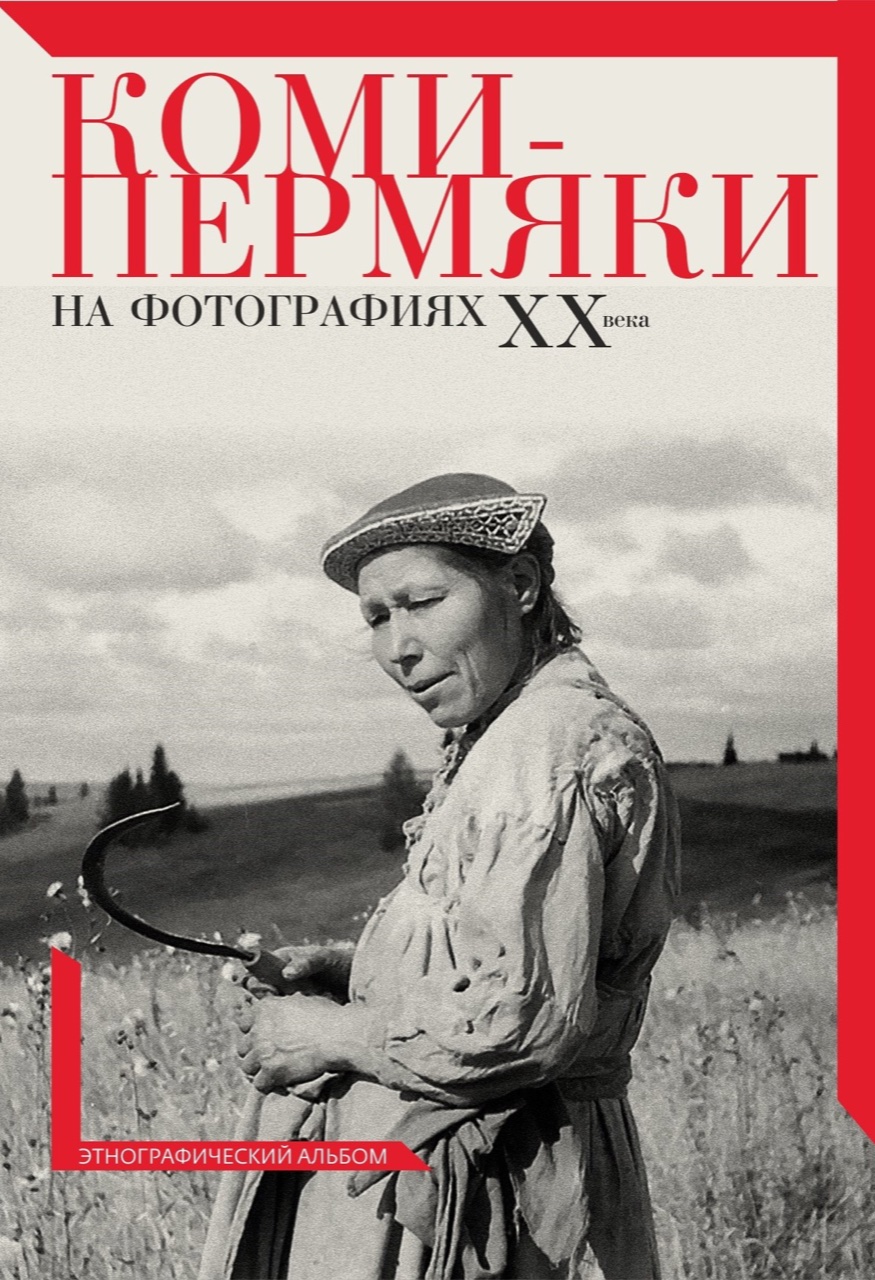

Это второй альбом серии изданий по культуре коми-пермяков, составленный из материалов коллекций российских музеев и архивов. Он включает фотографии, сделанные исследователями-этнографами в ХХ столетии. Работа выполнена коллективом исследователей, среди которых ученые из Института гуманитарных исследований УрО РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Государственного архива Пермского края, Коми-Пермяцкого краеведческого музея. Общее научное редактирование издания осуществлено д.и.н, профессором, чл.-корр. РАН А.В. Черных. Каждому разделу предшествует историко-этнографический очерк, отражающий особенности экспедиционных исследований и обстоятельства выполнения снимков, личности фотографа и исследователя, а также специфику этнографии коми-пермяков.

В основу структуры альбома положен коллекционный принцип. Всего в книге представлено восемь коллекций фотографий. Одна из коллекций – это фотографии, сделанные студентами Московского университета. Очерк "Коми-пермяцкая культура в фотообъективе студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", посвященный полевым исследованиям молодых ученых под руководством Д.И. Гусева начала 1950-х гг., написал к.и.н., ассистент кафедры этнологии исторического факультета МГУ Г.Ю. Устьянцев.

Работая над книгой, авторы ставили задачами не только публикацию фотоматериалов как важного источника о культуре коми-пермяков, но и изучение исследовательской оптики этнографов и краеведов минувшего столетия. Альбом содержит материалы о традициях коми-пермяцкого народа, знакомит читателей с историей его этнологического изучения, а также отражает историю этнографической фотографии. Большая часть фотоснимков была сделана во время экспедиций, проводившихся в рамках исследований народов СССР на протяжении более пятидесяти лет. Подготовке издания предшествовала большая научно-исследовательская работа, направленная на поиски и выявление фотоматериалов, определение их авторства и выяснение истории создания, разыскание биографических сведений и других материалов. Авторами были изучены авторские коллекции исследователей и фотографов Г.А. Старцева, Г.А. Нечаева, Ф.П. Будкевич, Л.Н. Златогорский, В.Н. Белицер, Л.С. Грибовой и других.

Издание выполнено на трех языках: русском, английском, коми-пермяцком. Проект реализован Институтом гуманитарных исследований УрО РАН при поддержке Русского географического общества и Администрации губернатора Пермского края.

Альбом предназначен для этнологов, антропологов, историков, искусствоведов, музейных работников, специалистов по фольклору, этнографии, культурной антропологии, а также для всех, кто интересуется историей и традиционной культурой Пермского края и коми-пермяцкого народа.

|

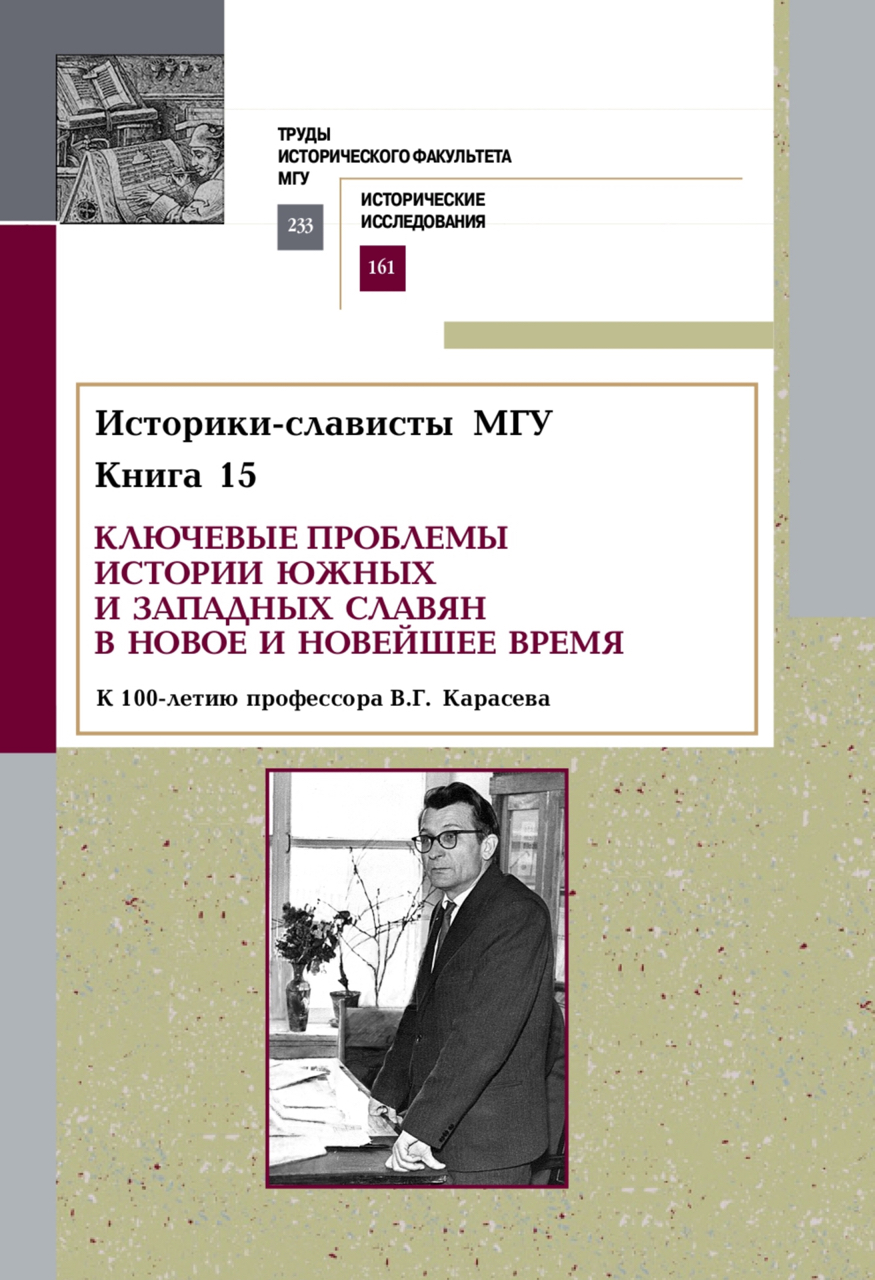

Книга подготовлена по итогам работы международной научной конференции – научных чтений "Ключевые проблемы истории южных и западных славян в новое и новейшее время. К 100-летию со дня рождения профессора В.Г. Карасева", состоявшейся 25 февраля 2022 года на базе исторического факультета МГУ и Института славяноведения РАН.

Авторы, представляющие различные научные и учебные центры России и Сербии, исследовали важнейшие аспекты истории и историографии южных и западных славян в новое и новейшее время, сложные и проблемные вопросы их взаимоотношений с соседними государствами. В книгу также включен раздел воспоминаний и аналитических статей о Викторе Георгиевиче Карасеве, его коллегах и их вкладе в дело становления отечественного славяноведения в 1950-1980-х годах. Для специалистов в области истории южных и западных славян в новое и новейшее время, истории международных отношений и истории славяноведения, всех интересующихся историей славян.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 233. Сер. II: Исторические исследования, 161).

|

В сборнике представлены материалы научной конференции "Роль и место иностранных языков в университетском историческом образовании", состоявшейся на историческом факультете МГУ в апреле 2022 г. Вошедшие в сборник статьи написаны филологами и историками на разном в историческом и языковом отношениях материале, и все они посвящены одной теме – языку исторической науки. Поэтому книга может быть интересна как филологам, так и историкам.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 225. Сер. II: Исторические исследования, 155).

|

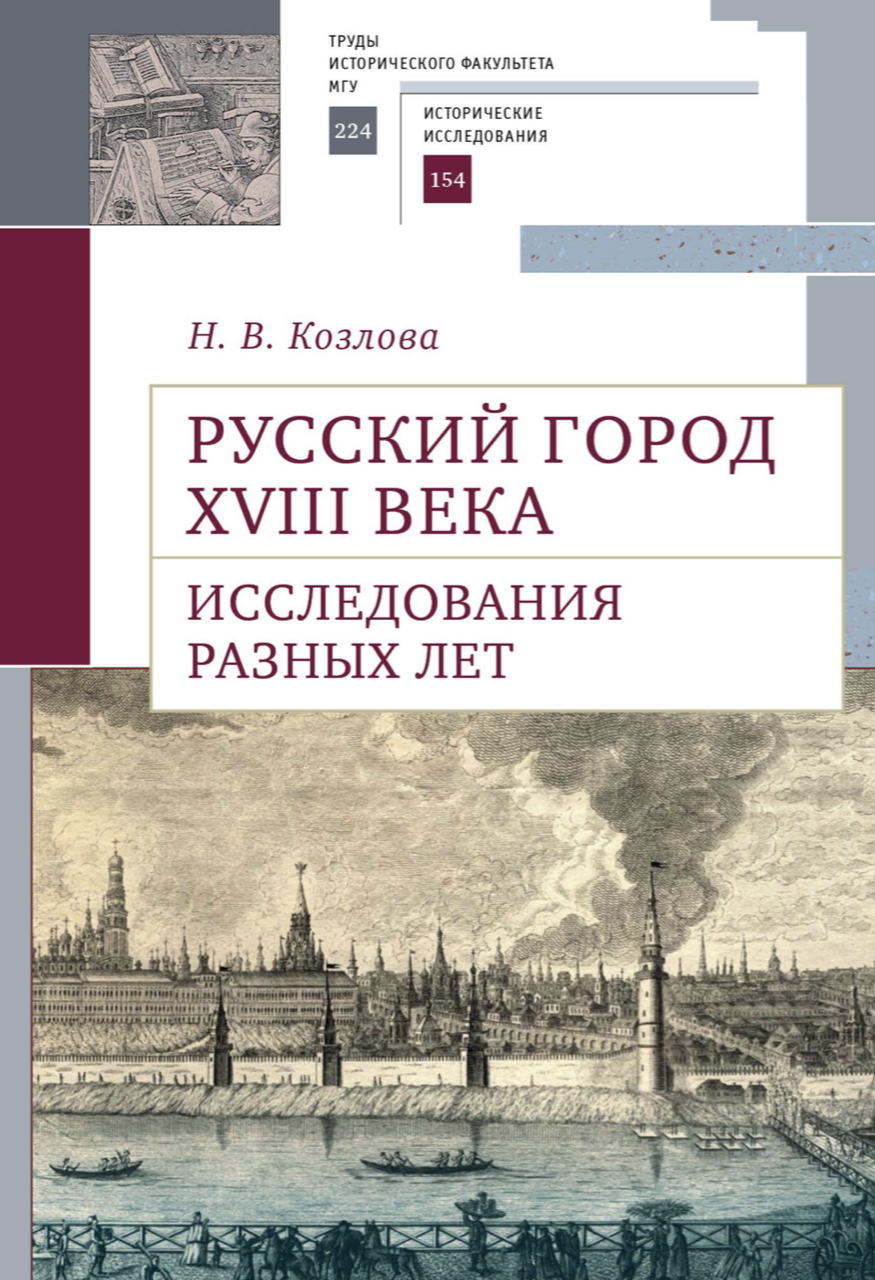

В монографию вошли исследования по истории русского города XVIII в., публиковавшиеся автором на протяжении 40 лет. Они касаются хозяйственной жизни и системы управления города, его социального пространства, обитавших в нем людей разного происхождения и статуса, их взаимоотношении с городским сообществом и с властью, их занятий, самосознания, внутрисемейных отношений. Тематически публикуемые 29 статей включены в 4 структурные части. В части 1 содержатся 6 статей, характеризующих город как хозяйственную и административную структуру. В части 2 объединены 11 текстов, посвященных социальной городской среде. Это и купцы-старообрядцы, и работавший по найму в городах беглый люд, и находившие приют в богадельнях нищие люди, и ученики торгового дела, и обитавшие в домах жителей Москвы «люди боярские» и «послуживцы». Процесс формирования общих черт самосознания гильдейского купечества, особенности его менталитета, семейно-имущественные отношения, опека и попечительство и другие аспекты социокультурнои характеристики московского купечества XVIII в. рассмотрены в части з (9 текстов). Историографические зарисовки истории русского города представлены в части 4 (3 текста). Все исследования были основаны на разнообразных и обширных комплексах источников, главным образом, архивных, впервые вводимых в научный оборот. Это обстоятельство делает современную публикацию ранее изданных работ по проблеме истории русского города по-прежнему научно значимой.

Научное издание адресовано специалистам, преподавателям вузов,студентам-историкам и всем интересующимся социальной историей России XVIII века.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 224. Сер. II: Исторические исследования, 154).

|

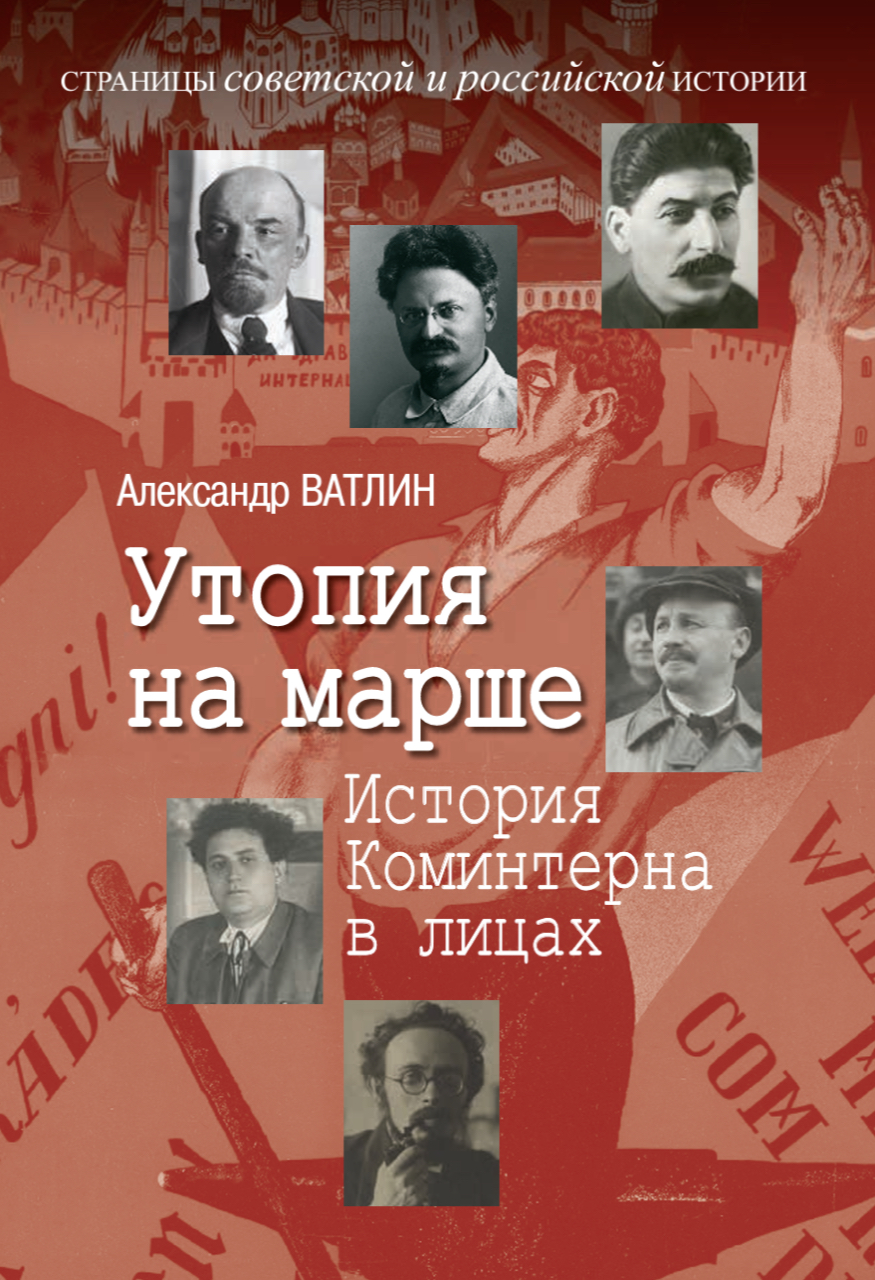

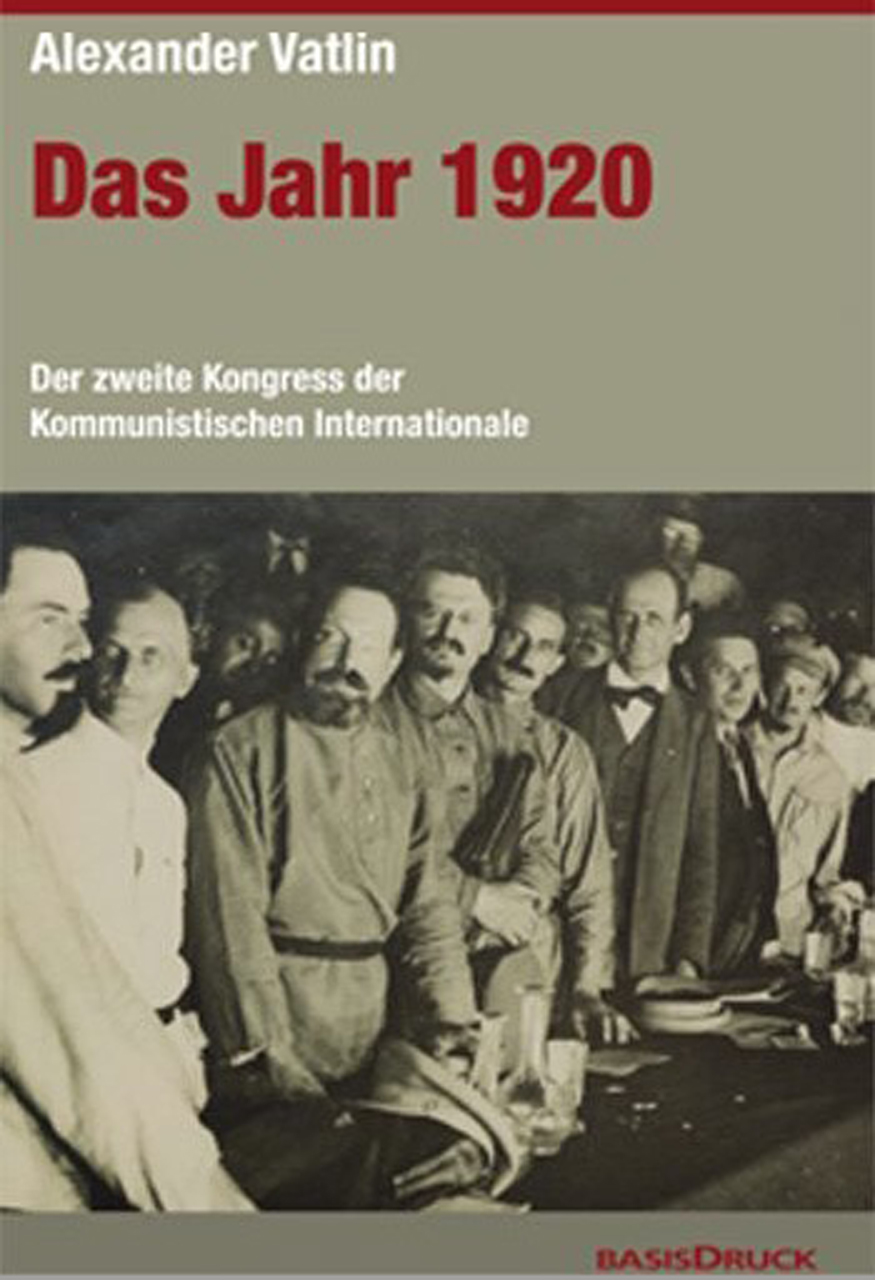

Одной из нераскрытых до конца тайн прошедшего века остается возникновение и деятельность международной организации коммунистов – Коминтерна, который стремился к радикальному переустройству устоев привычной жизни во всемирном масштабе. Инструментом достижения амбициозной цели выступали пролетарские массы всех стран, которым обещали наступление "царства божьего на Земле". Эмиссары Коминтерна вели свою подпольную работу во всех странах мира, там возникали ячейки компартий, которые готовились к вооруженному захвату власти. Несмотря на многообразие условий, объединяющим стержнем их борьбы являлась верность "русскому примеру" – опыту большевиков, утвердивших свою диктатуру в ходе Российской революции. Коминтерн был создан в Москве и на протяжении всего своего существования не скрывал, что его отцами-основателями являются лидеры большевистской партии. Без их решающего слова не совершались государственные перевороты и революции, не проводились его конгрессы и пленумы, не утверждалась его "генеральная линия".

Перед читателем пройдет череда лидеров международной организации коммунистов, начиная с Ленина и заканчивая Сталиным. Остальные четверо – Радек, Зиновьев, Троцкий и Бухарин – стали жертвами Большого террора, и надолго были стерты из нашей исторической памяти. Реальный вклад каждого из шестерых в дело "мировой революции пролетариата" впервые раскрывается в книге, опирающейся на уникальное архивное наследие Коммунистического Интернационала.

|

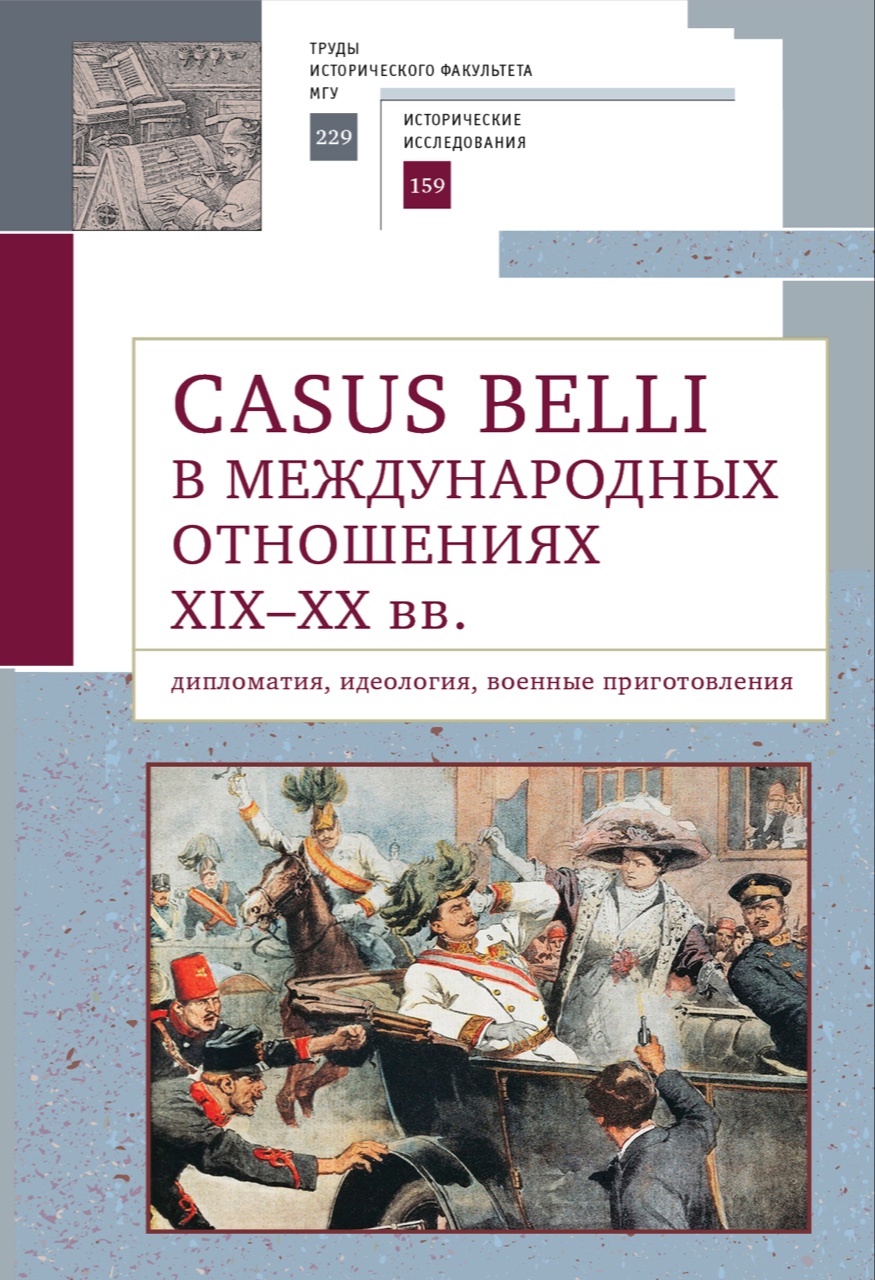

Книга подготовлена по итогам работы международной научной конференции "Casus belli в международных отношениях XIX–XX вв.: дипломатия, идеология, военные приготовления", состоявшейся на историческом факультетет МГУ 20–21 октября 2022 года. Авторы, представляющие различные научные центры России и зарубежных стран, исследовали важнейшие аспекты возникновения военных конфликтов в контексте трансформации системных моделей международных отношений XIX–XX вв. (Венская, Версальская, биполярная и постбиполярная системы). В центре внимания ученых оказались сюжеты, связанные с войной как фактором становления и разрушения системы международных отношений, а также с ролью империй в этом процессе. Особое внимание было уделено Балканскому региону как зоне международной нестабильности. Издание рассчитано на специалистов в области международных отношений и широкий круг читателей, интересующихся мировой политикой в исторической ретроспективе.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 229. Сер. II: Исторические исследования, 159).

|

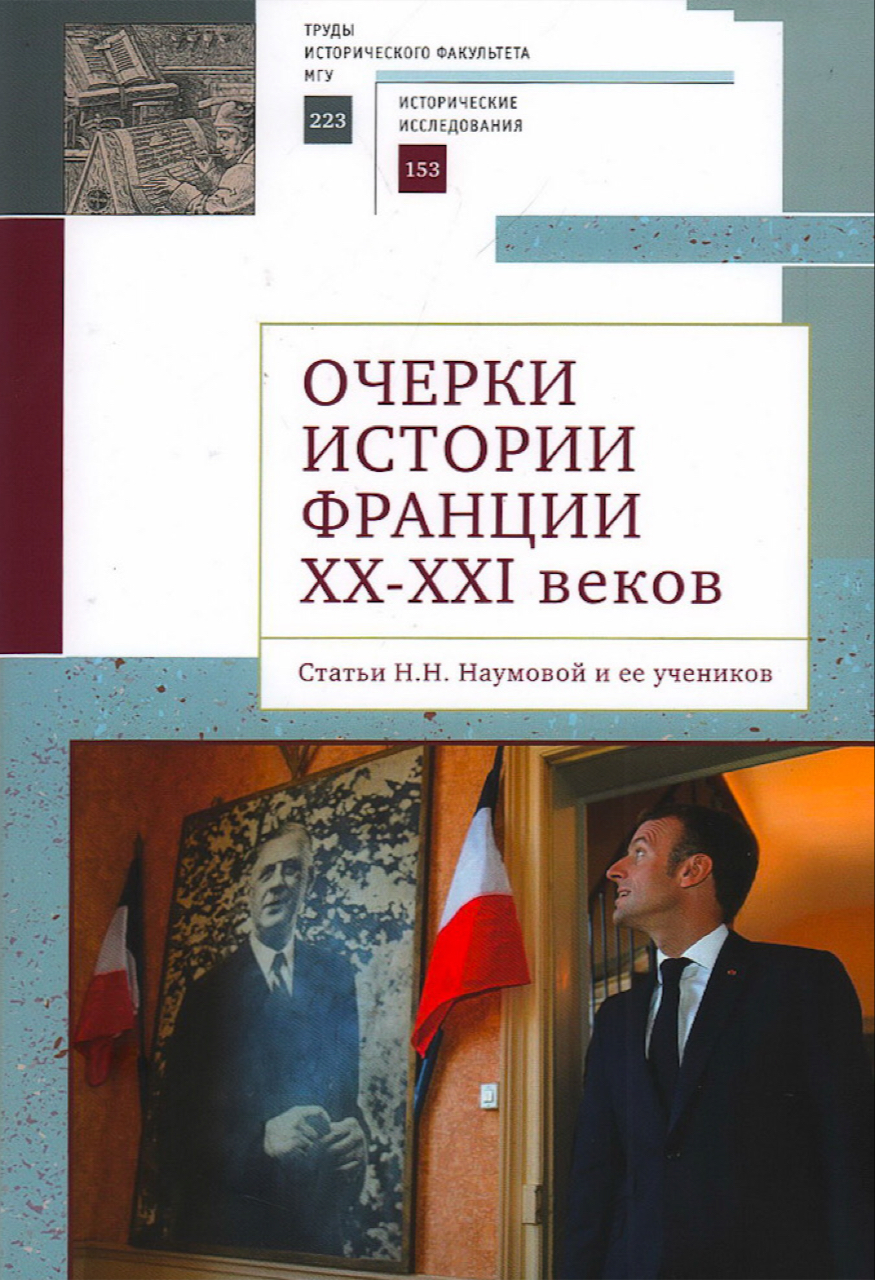

Сборник приуроченн к юбилею известного российского историка-франковеда к.и.н., доцента кафедры новой и новейшей истории Натальи Николаевны Наумовой. Книга хронологически охватывает широкий период с первых десятилетий XX в. по начало XXI в. и отличается большим разнообразием исследуемых тем внутренней и внешней политики Франции. Помимо избранных статей Н.Н. Наумовой сборник также содержит работы, написанные в соавторстве с теми, кто в разные годы прошел ее научную и педагогическую школу. Предназначается для ученых, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей Франции.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 233. Сер. II: Исторические исследования, 153).

|

|

Сборник статей

Российская империя как культурно-историческое пространство. – CПб.: Алетейя, – 216 с. ISBN: 978-5-00165-669-2 |

Научный сборник является очередным изданием кафедры источниковедения исторического факультета МГУ в рамках проекта "От исторического источника к историческому знанию" ("Ad fontes!"). В него вошли материалы, подготовленные по итогам научной дискуссии студентами, аспирантами, преподавателями – участниками научно-практической конференции "Российская империя как культурно-историческое пространство: источники и методы исследования". В центре внимания – современные практики исследований российской истории "имперского" периода, связанные с важной характеристикой методологии современных исторических исследований – "пространственным поворотом", который проявился в существенной трансформации предмета и методологии междисциплинарного исследования исторического пространства.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 234. Сер. II: Исторические исследования, 162).

|

|

Первое с 1991 года совместное российско-белорусское учебное пособие для вузов охватывает более чем тысячелетний период истории белорусских земель и белорусского государства с древнейших времен до 2020 года. Книга написана авторским коллективом из представителей ведущих образовательных центров двух стран (Академии управления при Президенте Республики Беларусь, исторического факультета МГУ, Института евразийских и межрегиональных исследований РГГУ, исторического факультета Белорусского государственного университета) и выпущена под редакцией ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь В.В. Даниловича (РБ) и заместителя декана исторического факультета МГУ, руководителя лаборатории истории диаспор и миграций О.В. Солоповой (РФ).

Подготовка издания стала возможной благодаря многолетнему сотрудничеству исторического факультета МГУ с головными учебными и научными центрами Республики Беларусь, которое со стороны исторического факультета Московского университета курирует О.В. Солопова (Институт истории НАН Беларуси – с 2012 года; исторический факультет Белорусского государственного университета – с 2014 года; Академия управления при Президенте Республики Беларусь – с 2021 года). Рецензентами издания выступили: академик РАН д.и.н., профессор Е.И. Пивовар; академик РАО, иностранный член НАН Беларуси д.п.н., профессор С.Л. Кандыбович; заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ, д.и.н., доцент Д.А. Андреев.

Пособие будет введено в учебный процесс с 2023/2024 учебного года и адресовано студентам высших учебных заведений, специализирующимся в области отечественной и всеобщей истории, белорусской истории, истории России, истории стран ближнего зарубежья.

Книга опубликована в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 237. Сер. III: Instrumenta studiorum, 51).

До конца 2023 года в серии "Труды Института евразийских и межрегиональных исследований" РГГУ в сборнике "Белорусоведение" под редакцией академика РАН, профессора Е.И. Пивовара запланировано второе издание данного учебного пособия.

|

Сборник статей подготовлен кафедрой истории отечественного искусства исторического факультета МГУ по материалам прошедшей 22-23 апреля 2022 года конференции "Русское искусство. Структуры и личности" и посвящен памяти профессора А.И. Морозова. Давая конференции подзаголовок "Структуры и личности", ее организаторы предполагали исследовать и обсудить взаимоотношение личностей в русском искусстве, а также тех организационных и творческих структур, которые эти личности создавали и создают. Издание адресовано историкам, историкам искусства и архитектуры, культурологам, студентам и аспирантам, а также широкой аудитории, интересующейся проблемами русской художественной культуры.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 230. Сер. II: Исторические исследования, 160).

|

Научный сборник приурочен к юбилею выдающегося российского историка, Заслуженного профессора Московского университета Н.В. Козловой и включает в себя статьи, публикации источников и материалы к лекционным курсам, подготовленные ее коллегами и учениками. Для ученых, специалистов гуманитарных дисциплин и широкого круга читателей, интересующихся историей России.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 235. Сер. II. Исторические исследования: 163).

|

|

В монографии исследуется проблема взаимоотношений монаршьей власти и сословного общества в монархиях позднесредневековой Центральной Европы – Венгерском королевстве, Священной Римской империи и Чешском королевстве последней четверти XIV – первой трети XV века. Находясь на вершине сословной иерархии, венгерские бароны, чешские паны и имперские князья стремились к контролю над никаким правом не скованной, труднопредсказуемой политикой Сигизмунда Люксембургского и его брата Вацлава. Причины, ход и политические последствия этого противостояния, которое на рубеже XIV–XV вв. перешло в военную фазу, исследованы и сопоставлены в первой части монографии.

Кризис престолопреемства в Чешском королевстве после смерти Вацлава (1419–1436) потребовал от Сигизмунда мобилизации сил для борьбы с мятежными гуситами, что дало аристократии шанс выслужиться перед монархом: тем самым, во всех трёх монархиях (Венгрия, Империя, Чехия) был активизирован нелинейный процесс нащупывания путей к сосуществованию и взаимодействию королевской власти и верхушки сословного общества, чему посвящена вторая часть монографии. Биографические исследования с акцентом на формальных и неформальных связях между монархами и их вассалами в сочетании с применением географического подхода Петера Морава к политической просопографии позволили автору составить карту лояльных политических ландшафтов, выступивших опорой Люксембургской династии в период Гуситских войн.

Книга адресована историкам-медиевистам, социологам и политологам, а также всем, кого интересует Центральная Европа в Позднее Средневековье

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 174. Сер. II: Исторические исследования, 111).

|

|

Работа В.К. Терехова посвящена выяснению широкого круга внутри- и внешнеполитических причин, толкнувших короля Сербии Милана Обреновича в 1885 году на войну с Болгарским государством, ставшую первой в истории их взаимоотношений в новое и новейшее время. Анализ проведен с привлечением широкого круга источников, хранящихся в государственных архивах Москвы и Белграда, публикаций документов, а также трудов предшественников. Балканский кризис 1885 г. наглядно продемонстрировал отсутствие единства внутри Союза трех императоров – России, Германии и Австро-Венгрии. Война, а также переворот в Болгарии в 1886 году стали тем самым локальным взрывом, который еще более обострил противоречия между великими державами и привел, в конце концов, к краху этого Союза. Тем самым, еще раз подтверждено, что политика и отношения между ведущими на международной арене государствами и так называемыми малыми странами находятся в тесной взаимосвязи.

Предлагаемое вниманию читателей исследование стало итогом процесса изучения темы, начиная с курсовой работы III курса обучения на кафедре истории южных и западных славян вплоть до успешно защищенной диссертационной работы на соискание степени кандидата исторических наук. Этот непростой путь был пройден под руководством д.и.н., профессора и заведующего кафедрой истории южных и западных славян Виктора Георгиевича Карасеву, светлой памяти которого и посвящено данное издание.

Монография В.К. Терехова по-прежнему остается одной из первых, по-своему пионерских исследовательских работ по этому периоду, и безусловно занимает заслуженное место в истории отечественной славистики. Вместе с тем работа В.К. Терехова открывает новое тематическое направление в серийном издании "Историки-слависты МГУ", связанное с публикацией лучших диссертационных работ выпускников кафедры истории южных и западных славян.

|

В монографии прослеживается становление и развитие многосторонних отношений Сербии и России накануне и в годы Великого Восточного кризиса 1875-1878 гг. Исследуется становление знаний и представлений о Сербии и ее народе в российской печати. Важной составляющей пропаганды дела освобождения и объединения сербского народа стала деятельность московских славянофилов. В этом контексте исследуется их литературное творчество, и, прежде всего "Послание к сербам из Москвы", а также практическая деятельность по организации обучения сербских студентов, помощи сербским церквам, организации Славянского съезда в Москве и открытии в России Сербского подворья. Анализируется также политика официальной России, в том числе личная позиция императора Александра II и его окружения по сербскому вопросу. Особое внимание уделяется реакции российского общества на события на Балканах.

Ярким примером сочувствия и сострадания российских людей борющейся Сербии стало массовое движение добровольцев. На базе российских архивов реконструируются этапы добровольческого движения и его характер.

Позиция российских правительственных кругов была достаточно сдержанной в начале Восточного кризиса, однако по мере подъема общественного движения в поддержку братского народа она меняется. Для спасения Сербии от разгрома в октябре 1876 г. российское правительство предъявило ультиматум Османской империи с требованием прекратить военные действия и покинуть территорию княжества.

Начавшаяся вскоре русско-турецкая война 1877-78 гг. обуславливалась во многом стремлением добиться и независимости Сербии. В этой войне впервые два государства - Сербское княжество и Российская империя - выступили как военные союзники. Итоговые документы войны - Сан-Стефанский и Берлинский договоры - не полностью удовлетворили сербские чаяния. В монографии анализируются причины сербско-русских разногласий на завершающем этапе кризиса.

![Поиск длиною в жизнь: К 90-летию Юлии Леонидовны Щаповой. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 442 с., [44] c.: цв. ил. Поиск длиною в жизнь: К 90-летию Юлии Леонидовны Щаповой. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 442 с., [44] c.: цв. ил.](/upload/iblock/89c/87094.jpg)

|

Сборник посвящен 90-летию профессора кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Л. Щаповой (1930–2019). В книгу вошли статьи ведущих российских ученых, а также исследователей из Беларуси, Греции, Польши, Чехии и Швеции, посвященные жизненному и творческому пути Юлии Леонидовны, отражающие круг ее интересов и освещающие различные вопросы истории древнего стеклоделия, изучения вещи как исторического источника, применения естественно-научных методов в археологии, теории археологической науки. Основу сборника составляют материалы Международной научной конференции памяти Ю.Л. Щаповой, состоявшейся в Москве в мае 2020 г.

Для археологов, историков, искусствоведов, музейных работников, краеведов, преподавателей и студентов профильных факультетов вузов.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 214. Сер. II: Исторические исследования, 145).

|

|

В "Дневниках" профессора исторического факультета МГУ С.С. Дмитриева содержатся многочисленные характеристики его современников – вузовских преподавателей и учёных, краеведов, деятелей культуры, политических деятелей и пр.

Подробные комментарии к персоналиям помещены в этом отдельном аннотированном именном указателе. Публикуется в авторской редакции.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 209. Сер. I: Исторические исследования, 13).

|

Настоящий том продолжает публикацию "Дневника" известного специалиста в области культуры дореволюционной России, профессора исторического факультета МГУ С.С. Дмитриева. Публикация охватывает период с 1961 г. по 1991 г.

Настоящий том включает в себя переписку семьи и коллег профессора исторического факультета МГУ С.С. Дмитриева в 1941-1942 гг., когда он, находясь в эвакуации, преподавал в вузах сначала г. Сталинска, затем г. Малмыжа. Она существенно дополняет картину повседневной жизни тыла, отраженную в его кратких дневниковых записях того же периода.

Здесь же помещён рассказ С.С. Дмитриева о семье его тестя – священника А.А. Юматова, а также о родословии его самого. Эти сведения позволяют читателям лучше разобраться в родственных отношениях разветвлённых семей Дмитриевых – Юматовых – Головановых Чакалёвых – Журавлёвых и пр.

Издание снабжено подробными комментариями и аннотированным именным указателем, помещенным в отдельном – четвёртом томе. Публикуется в авторской редакции.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 209. Сер. I: Исторические исследования, 13).

|

Настоящий том продолжает публикацию "Дневника" известного специалиста в области культуры дореволюционной России, профессора исторического факультета МГУ С.С. Дмитриева. Публикация охватывает период с 1961 г. по 1991 г.

Дмитриев большое внимание уделяет как характеристике жизни Московского университета и научной жизни Москвы в целом, так и освещению культурной жизни столицы – рассказывает о театральных постановках, кинофильмах, выставках и т. п. Он внимательно следит за текущими внутриполитическими и международными событиями, даёт им свою оценку.

В "Дневнике" содержатся многочисленные характеристики современников Дмитриева – вузовских преподавателей и учёных, деятелей культуры и пр.

Издание снабжено подробными комментариями и аннотированным именным указателем, помещенным в отдельном – четвёртом томе. Публикуется в авторской редакции.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 209. Сер. I: Исторические исследования, 13).

|

Настоящий том включает в себя первую часть "Дневника" известного специалиста в области культуры дореволюционной России, профессора исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.С. Дмитриева. В нём освещаются события, начиная с последних предвоенных месяцев 1941 г., по конец 1960 г.

Дмитриев большое внимание уделяет как характеристике жизни Московского университета и научной жизни Москвы в целом, так и освещению культурной жизни столицы – рассказывает о театральных постановках, кинофильмах, выставках и т. п. Он внимательно следит за текущими внутриполитическими и международными событиями, даёт им свою оценку.

В "Дневнике" содержатся многочисленные характеристики современников Дмитриева – вузовских преподавателей и учёных, краеведов, деятелей культуры, политических деятелей и пр.

Издание снабжено подробными комментариями и аннотированным именным указателем, помещенным в отдельном – четвёртом томе. Публикуется в авторской редакции.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 209. Сер. I: Исторические исследования, 13).

|

Сборник научных статей включает более 55 текстов, в основу которых легли доклады исследователей, прочитанные на первой Межденародной научной конференции "Комплексная археография Московского университета", посвященной полувековому юбилею межкафедральной археографической лаборатории исторического факультета МГУ. Научные исследования ученых из шести стран посвящены истории кириллической книжности и старообрядчества, проблемам современной археографии, а также истории археографической лаборатории.

Для ученых, специалистов гуманитарных дисциплин и широкого круга читателей, интересующихся вопросами истории и традиций русского народа.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 208. Сер. II: Исторические исследования, 139).

|

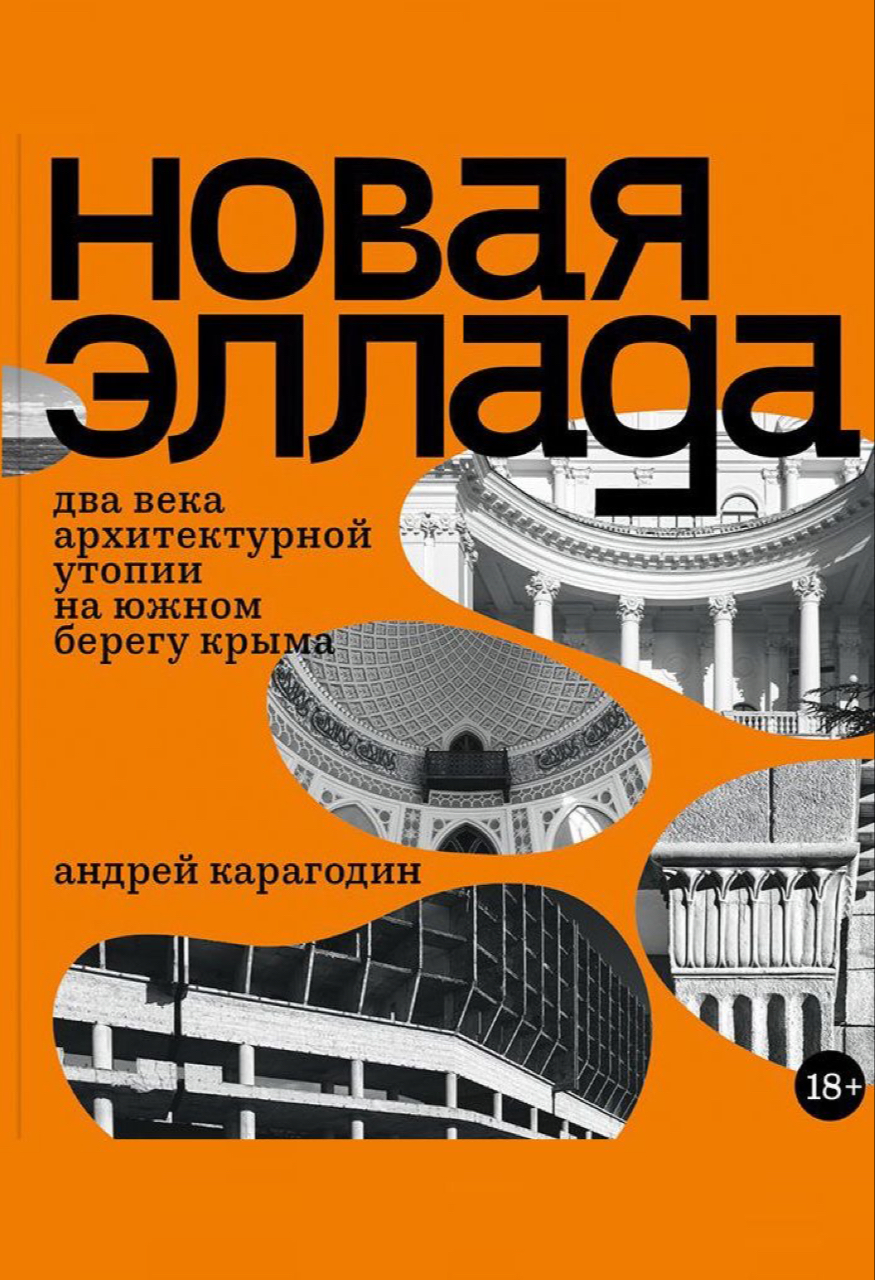

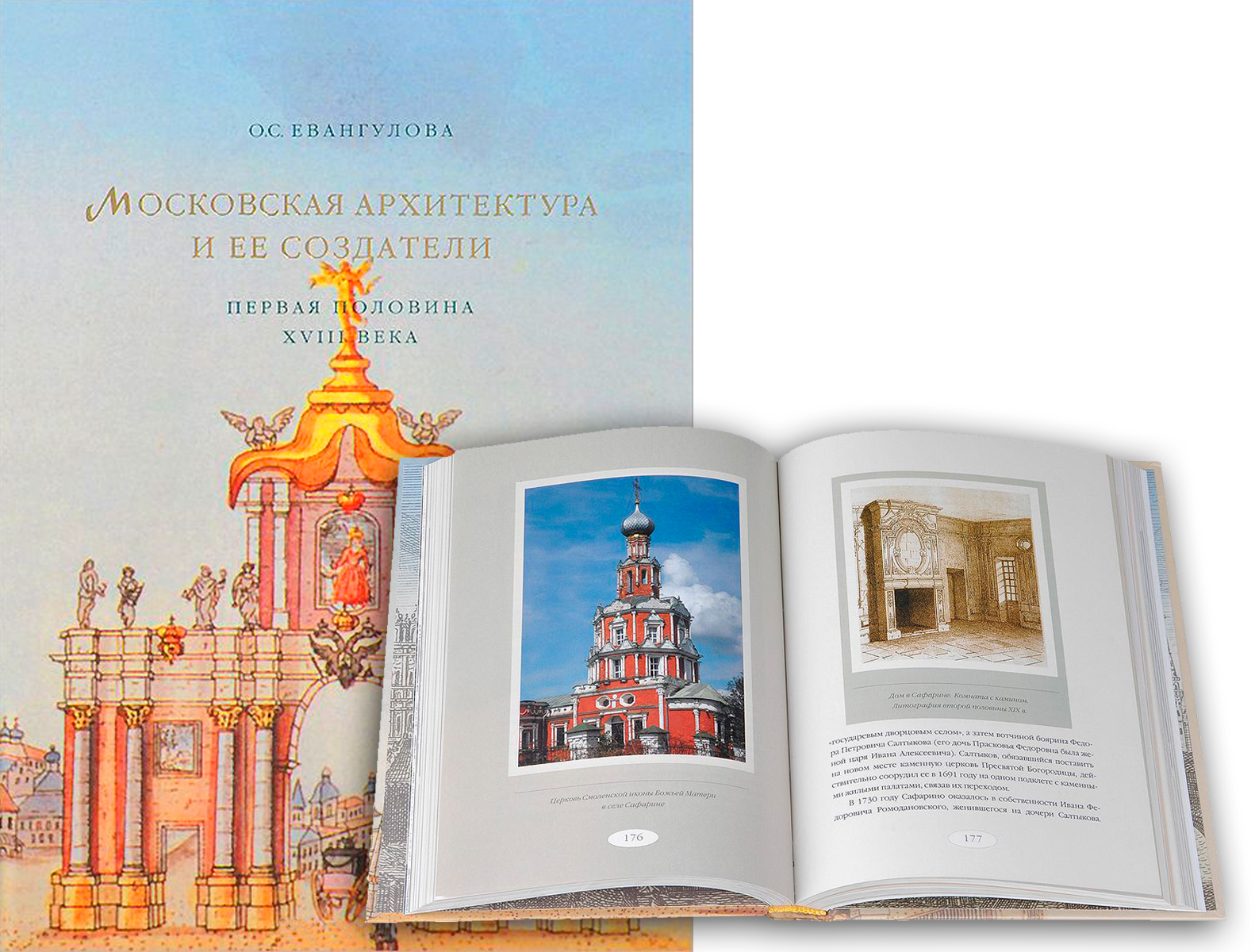

Книга А.В. Карагодина по истории и архитектуре Южного берега Крыма двух столетий рассказывает о лучших замыслах зодчих — как реализованных, так и оставшихся на бумаге. Говоря об архитектуре Южного берега Крыма, обычно вспоминают "Ласточкино гнездо", дворцы графа Воронцова и Романовых. Но на крымском побережье работали и такие мэтры, как Иван Фомин, Иван Жолтовский и Моисей Гинзбург. Грандиозные идеи преобразования Южного берега предлагал Иван Леонидов, а за сто лет до него, по заказу императора Николая I – лучший архитектор Европы, прусский гений Карл-Фридрих Шинкель.

Собрав в четырех разделах книги самые интересные проекты разных эпох: эпохи романтизма первой половины XIX века, историзма и модерна рубежа ХIХ–XX веков, сталинской неоклассики 1930–1950-х годов и советского модернизма 1960–1980-х – автор утверждает: в них зодчие раз за разом стремились реализовать парадигму "Новой Эллады", гармоничной архитектуры в неоэллинском пейзаже Южного берега Крыма.

Почему "Новая Эллада"? Потому что, присоединяя к России Крым, Екатерина II и князь Потемкин грезили о создании идеального края в неоклассическом стиле с мягким средиземноморским климатом, о "России в субтропиках", наследующей античной цивилизации. Ведь некогда берег Черного моря был самым северным краем античного мира, а значит, через него Россия становилась преемницей Греции и Рима. И с тех пор именно эта идея стала основополагающей для ДНК южнобережной архитектуры, проявляясь вновь и вновь в лучших проектах разных эпох. Убедиться в этом можно, разглядывая многочисленные чертежи, эскизы, планы, архивные фотографии, найденные автором в музейных и частных коллекциях России и Европы. Большинство из них публикуются впервые.

Специально для издания серию фотографий на тему архитектуры Южного берега Крыма сделал Михаил Розанов, выпускник исторического факультета МГУ, чьи работы есть в собраниях Русского музея, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Музеев Московского Кремля, Музея архитектуры, многих других музеев и частных коллекций России и Европы.

|

Настоящее издание суммирует результаты исследований биографии и научного наследия Владимира Семеновича Голенищева (1856-1947) – выдающегося египтолога, создателя коллекции древностей Египта и Передней Азии, ставшей основой собрания древнего Востока в ГММИ имени А.С. Пушкина. Данные исследования проводились в 2019-2022 гг. в рамках проекта РНФ "Классический Восток: культура, мировоззрение, традиция изучения в России (на материале памятников коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина и архивных источников)". Главы книги посвящены биографии В.С. Голенищева, малоизвестным аспектам приобретения его коллекции российским государством, его вкладу в науку и контактам с коллегами. Публикуется большой массив документов, освещающих этот круг проблем.

Для историков древности, исследователей истории отечественной науки, всех интересующихся памятниками древнего Египта и древней Передней Азии и их изучением.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 221. Сер. II: Исторические исследования, 151).

|

|

Коллективная монография посвящена столетию профессора, видного этнолога К.И. Козловой (1922 – 2015), более пятидесяти лет (с 1949 по 2005 гг.) проработавшей на кафедре этнологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В книге в контексте истории кафедры этнологии и развития советской/российской этнологической науки рассматриваются научно-педагогическая биография Клавдии Ивановны, ее жизненный путь, заложенные ей академические традиции, роль в формировании школы финноугроведческих и поволжских исследований. В монографии также показано современное состояние и перспективы финно-угроведения и изучения Урало-Поволжья. Анализируются проблемы этнической структуры и этнической классификации поволжских народов и их отражение в современном отечественном исследовательском дискурсе, выявляются специфика конфессиональной идентичности и межконфессиональных взаимодействий в регионе и обусловленный этой спецификой характер религиозности, демонстрируются особенности некоторых элементов материальной культуры и раскрывается своеобразие традиционных социальных институтов.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 218. Сер. II: Исторические исследования, 148).

|

Предлагаемое издание завершает подготовленный преподавателями кафедры истории Церкви в сотрудничестве со специалистами из других научных центров цикл учебных пособий для студентов исторического факультета МГУ "Введение в историю Церкви", публикация которого была начата в 2012 г. Данное пособие посвящено обзору историографии истории Церкви в России. Вышедший в 2022 г. том 1 (в 2 книгах) содержит обзор обобщающих трудов отечественных историков XVIII — начала XXI в., связанных с изучением истории Русской Церкви.

Во 2 книге содержится анализ обобщающих трудов по истории Русской Церкви отечественных церковных историков, которые, как правило, конфессионально ориентированы: от «Истории» митрополита Платона (Левшина) до учебных курсов и монографий, опубликованных в XXI в. Также представлены сведения о ведущих исследовательских центрах в русской эмиграции и в современной России, в которых изучалась история Церкви в России. Книга снабжена указателями имен и списком рекомендованной литературы.

Обе книги 1 тома носят монографический характер: они подготовлены заведующим Кафедрой истории Церкви, д.э.н., профессором В.В. Симоновым. В издании содержатся вступительные и заключительные статьи с изложением основных этапов развития церковно-исторической науки в России, выявлением закономерностей. Также книги снабжены указателями имен и списком рекомендованной литературы.

Как и предыдущие части цикла "Введение в историю Церкви", данное издание преследует учебные цели и ориентировано на учебную программу для студентов, специализирующихся по Кафедре истории Церкви. В то же время собранные в нем материалы впервые выходят под одной обложкой, некоторые из них никогда прежде не рассматривались специально. Поэтому можно рекомендовать предлагаемый обзор и специалистам-историкам различного профиля, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами отечественной истории и истории Церкви.

В 2023 г. ожидается к выходу завершающий 2-й том данного учебного пособия, в котором коллектив авторов прослеживает историографию отдельных важнейших тем и направлений в истории Церкви в России, анализируются труды отечественных и зарубежных ученых в рамках этих сюжетов.

Рассматриваемое в комплексе с ранее изданным кафедрой обзором историографии по общей истории Церкви, нынешнее учебное пособие представляет собой завершенный историографический обзор, посвященный научному изучению 2000-летней истории христианства разных направлений и в разных странах.

Книга издана в серии "Труды Исторического факультета МГУ" (Выпуск 216/II. Сер. III: Instrumenta studiorum. 48/II).

Книгу можно приобрести на кафедре истории Церкви (каб. Е-421) после предварительной договоренности с лаборантом .

|

Предлагаемое издание завершает подготовленный преподавателями кафедры истории Церкви в сотрудничестве со специалистами из других научных центров цикл учебных пособий для студентов исторического факультета МГУ "Введение в историю Церкви", публикация которого была начата в 2012 г. Данное пособие посвящено обзору историографии истории Церкви в России. Вышедший в 2022 г. том 1 (в 2 книгах) содержит обзор обобщающих трудов отечественных историков XVIII — начала XXI в., связанных с изучением истории Русской Церкви.

В 1 книге впервые в отечественной исторической науке анализируется историко-церковная проблематика в обобщающих трудах отечественных гражданских историков, начиная с "Истории российской" В.Н. Татищева и "Истории государства российского" Н.М. Карамзина и заканчивая трудами наших современников. Рассматривается, какое место занимала эта тематика в их порой многотомных работах, какие концептуальные решения предлагались ими.

Обе книги 1 тома носят монографический характер: они подготовлены заведующим Кафедрой истории Церкви, д.э.н., профессором В.В. Симоновым. В издании содержатся вступительные и заключительные статьи с изложением основных этапов развития церковно-исторической науки в России, выявлением закономерностей. Книга снабжена указателями имен и списком рекомендованной литературы.

Как и предыдущие части цикла "Введение в историю Церкви", данное издание преследует учебные цели и ориентировано на учебную программу для студентов, специализирующихся по Кафедре истории Церкви. В то же время собранные в нем материалы впервые выходят под одной обложкой, некоторые из них никогда прежде не рассматривались специально. Поэтому можно рекомендовать предлагаемый обзор и специалистам-историкам различного профиля, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами отечественной истории и истории Церкви.

В 2023 г. ожидается к выходу завершающий 2-й том данного учебного пособия, в котором коллектив авторов прослеживает историографию отдельных важнейших тем и направлений в истории Церкви в России, анализируются труды отечественных и зарубежных ученых в рамках этих сюжетов.

Рассматриваемое в комплексе с ранее изданным кафедрой обзором историографии по общей истории Церкви, нынешнее учебное пособие представляет собой завершенный историографический обзор, посвященный научному изучению 2000-летней истории христианства разных направлений и в разных странах.

Книга издана в серии "Труды Исторического факультета МГУ" (Выпуск 216. Сер. III: Instrumenta studiorum. 48).

Книгу можно приобрести на кафедре истории Церкви (каб. Е-421) после предварительной договоренности с лаборантом .

|

Переводы

Ссылка на сайт издательства

Смыка О.В. Черновики переводов. – М.: Новый Хронограф, 2022. – 544 с. ISBN: 978-5-94881-535-0 |

Ольга Викторовна Смыка (1945–2022) – филолог-классик, переводчик. С 1972 по 2022 год она работала на кафедре древних языков исторического факультета МГУ. Наследие О.В. Смыки – научные публикации и переводы. Подготовленная книга содержит часть черновиков неопубликованных переводов, выполненных в основном в 1980-е гг. Эти переводы, в которых глубокое понимание языка оригинала сочетается с тонким поэтическим чутьем – путеводная нить для заинтересованного читателя в богатый мир древнегреческой и латинской поэзии.

Кафедра древних языков исторического факультета МГУ благодарит Александра Исааковича Штерна за подготовку настоящей публикации.

|

В сборнике публикуются статьи по материалам докладов, прозвучавших на научной конференции "Fabrica mundi: иллюстрирование научных идей в античности, средневековье и Новое время", которая была проведена в феврале 2020 года кафедрой всеобщей истории искусств исторического факультета Московского университета. В центре внимания авторов находятся изображения технических изобретений в книжной миниатюре и гравюре от средневековья до конца XVIII века, иллюстрации к научным сочинениям и практическим руководствам по архитектуре, инженерии, геометрии, медицине и ветеринарии, палеонтологии, ботанике, кулинарии, рисунки к путевым запискам путешественников. Некоторые памятники, представленные в статьях, публикуются впервые. Издание адресовано историкам искусства и культуры, историкам науки, специалистам по интеллектуальной истории и всем интересующимся.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 211. Серия II: Исторические исследования, 142).

|

8 июля 1932 году в Старом Крыму от тяжелой болезни скончался удивительный человек и уникальный для русской, да и мировой литературы, писатель – Александр Степанович Грин (Гриневский). Жизнь создателя легендарной феерии "Алые паруса" была тяжелой, полной скитаний и несбывшихся надежд: за отмеренный ему судьбой пятьдесят один год он, в детстве начитавшийся приключенческих романов, успел побывать и моряком, и босяком, и революционером-подпольщиком, послужить в армии и дезертировать, добиться признания своего литературного таланта и быть жестоко ошельмованным советской властью и коллегами за "безыдейность" своего творчества.

Жизнь Грина действительно была очень насыщенной. Но в своем стремлении рассказать о ней исследователи сталкиваются с существенной проблемой: автобиография Грина ("Автобиографическая повесть", 1931 г.) грешит неточностями и вполне сознательными ошибками. Его биографы пытались объяснить этот прискорбный с их точки зрения факт тем, что мемуары Грина создавались им либо как сочинение беллетристическое, "литературное", призванное противопоставить героя-мечтателя угнетающей его реальности, либо как попытка подладиться под победивший в искусстве соцреализм, вслед за Чеховым и Горьким высветив ужасающую убогость дореволюционной действительности.

Однако А.А. Левандовский полагает иначе. Не довольствуясь оценками своих предшественников, он на материале воспоминаний и произведений Грина, сохранившихся архивных материалов и свидетельств знавших писателя людей убедительно доказывает, что ошибки и неточности в воспоминаниях писателя (которые он сам хотел назвать "Легенды о себе") вызваны упорным желанием воссоздать для читателя процесс становления своей личности. Тщательно вписывая А.С. Грина в литературно-исторический контекст, автор подчеркивает редкую неординарность своего героя и уникальность его дарования, выделяя те черты, которые позволяют говорить о Грине как о совершенно особенном писателе – на все времена.

Анализ "Автобиографической повести" Грина служит стержнем для нового подхода к пониманию духовного мира писателя. Сам А.А. Левандовский отмечает: "Еще раз хочется повторить то, что было сказано выше: "Повесть" – произведение стилистически и эмоционально сдержанное предельно. Там, где речь идет о «городе и мире», эта сдержанность иной раз доходит до формальной констатации фактов, что вполне может вызывать раздражение читателя – ведь так естественно, вслед за Сандлером, возжелать «сочных бытовых зарисовок». Однако там, где Грин осуществляет свою главную – а по сути, и единственную – авторскую задачу: раскрывает процесс своего духовного становления, там он по-прежнему мастер. Пусть это и мастерство несколько иного рода, чем в его лучших, по-настоящему гриновских, произведениях…"

О том, какие преграды пришлось преодолеть Александру Грину на пути к заветному Зурбагану, и почему его жизненный путь походит на пожирающего свой хвост змея Уробороса можно прочитать в книге "Александр Грин на пути к счастью".

|

В монографии впервые систематизирован, проанализирован и репродуцирован практически весь известный к осени 2021 года массив зооморфных изображений, выполненных в соответствии с канонами скифо-сибирского звериного стиля и относящихся к скифской археологической культуре Северного Причерноморья и Северного Кавказа VII – начала III в. до н.э. Представлено более 2500 изображений, формирующих 355 морфологических типов. На основании объективных хроноиндикаторов и с учетом реконструированной автором внутритиповой и межтиповой иконографической динамики разработана подробная хронология восточноевропейского локального варианта скифо-сибирского звериного стиля.

Автором моделированы процессы генезиса и эволюции образов, сюжетов, мотивов и основных художественных приемов восточноевропейского скифского звериного стиля. Прослежены связи данного феномена с другими локальными вариантами скифо-сибирского звериного стиля, с древнегреческим и фракийским искусством, с искусством древней Передней Азии, а также с зооморфными традициями оседлоземледельческих археологических культур Северного Кавказа - меотской и кобанской. Затронуты вопросы семантики скифского звериного стиля.

На примере систематизации изображений восточноевропейского локального варианта скифо-сибирского звериного стиля предлагается алгоритм учета, классифицирования и буквенно-цифрового кодирования изображений в зверином стиле на всем пространстве скифо-сибирской культурно-исторической области, что позволит в дальнейшем изучать скифо-сибирский звериный стиль с его разнообразными локальными вариантами на единой основе.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 215. Сер. II: Исторические исследования, 146).

Полнотекстовая версия издания доступна в электронной библиотеке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

|

В сборнике объединены статьи, подготовленные по материалам ежегодной научной конференции, посвященной памяти выдающегося историка искусства, профессора В.Н. Лазарева (1897 -1976) в 2010 году, а также несколько докладов, прозвучавших на конференциях 2014-2016 годов. Книга собрала яркий коллектив авторов, среди которых – представители нескольких поколений исследователей, ведущие специалисты в области истории древнерусского и византийского искусства и истории классического искусства Запада: преподаватели Московского государственного университета, сотрудники научных, учебных, музейных и реставрационных центров, зарубежных университетов и фондов. В статьях характеризуются актуальные проблемы современной истории искусства, приводятся новые сведения об известных памятниках и публикуются новооткрытые произведения. Книга рассчитана на историков искусства и культуры, историков, студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся проблемами византийского и древнерусского искусства, европейского искусства средневековья, Возрождения и Нового времени.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 200. Серия II: Исторические исследования, 131).

|

|

На рубеже XIX-XX веков Балканы превратились в "лабиринт" мировой политики, в котором происходило неминуемое столкновение интересов великих держав, стремившихся заполнить его своим влиянием. Не стала исключением и Великобритания — мировая держава, глобальное лидерство которой начало размываться к началу XX в. Поиски утраченного равновесия, т.е. состояния системы, которое обеспечило бы ей комфортную мирополитическую среду, обусловливали внимание Англии к тем трансформациям, которые разворачивались в Юго-Восточной Европе. Изучение балканской политики Великобритании позволяет нам выйти на ряд проблем, важных для понимания истоков Первой мировой войны: международное измерение эрозии многонациональных Османской империи и Австро-Венгрии; превращение малых стран региона из объектов в субъекты международных отношений; модели взаимодействия великих держав в процессе переформатирования регионального порядка на Балканах. Особое внимание уделено механизмам и методам проведения британской политики в регионе. Монография написана на основе широкого круга разнообразных источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 204. Сер. II: Исторические исследования, 135).

|

Настоящий сборник статей подготовлен по материалам прошедшей 9-10 апреля 2021 года в МГУ конференции "Русское искусство. Мимезис и утопия" и посвящен памяти профессора В.С. Турчина. В качестве предмета обсуждения была избрана тема мимезиса и утопии, позволившая создать напряженное проблемное поле и проанализировать творческие стратегии, определившие пути развития русского искусства Нового времени и XX столетия. Если миметический подход заключается в воспроизведении форм и явлений, уже существующих в действительности (в том числе в художественной сфере), то утопический принцип предполагает бегство от нее или создание иной реальности, которая может мыслиться как своего рода путеводная звезда, направляющая человечество или индивида к высшей цели, или как умозрительная альтернатива, не претендующая на практическое осуществление, но дающая шанс хотя бы мысленно отойти от сложившихся норм. Это полярные пункты, между которыми заключена история мирового искусства, но в реальной художественной жизни мимезис и утопия могут вступать в гораздо более сложные и разнообразные отношения. В статьях сборника показана вариативность этих отношений.

Издание адресовано историкам, историкам искусства и архитектуры, культурологам, студентам и аспирантам, а также широкой аудитории, интересующейся проблемами русской художественной культуры.

|

Книга продолжает серию коллективных монографий "Очерки русской культуры", посвященных XIX веку (в 6 томах. М., 1998-2005) и рубежу XIX–ХХ веков (т. 1-3. М., 2011, 2016). Задача проекта – представить социокультурный срез жизни российского общества в военные годы в её полноте и многообразии. Исследование отличает комплексность подхода, наличие сквозных сюжетов и взаимные отсылки внутри текста очерков. Авторы постарались показать, что война не прерывала процессы в общественной, социо-культурной и повседневной жизни. Но она создавала качественно новую реальность и, соответственно, новое осмысление и ощущение событий в общественно-культурной жизни. Как создатели культуры, так и её реципиенты впервые столкнулись с событиями такой длительности и массовости. Дальнейшее развитие общественно-культурной жизни не просто продолжало остановленные Первой мировой войной процессы, оно подытоживало и использовало опыт военных лет.

Концепция проекта разработана лабораторией истории культуры под руководством д.и.н., г.н.с. Л.В. Кошман. В написании очерков участвовали специалисты разных научных и учебных центров.

Издание снабжено иллюстрациями и именным указателем.

|

|

Военно-политический крах Франции летом 1940 г. явился одним из поворотных моментов Второй мировой войны, который предопределил ее ход и тем самым повлиял на будущее всего европейского континента. Причины сокрушительного поражения французской армии, с 1918 г. считавшейся одной из сильнейших в мире, и последовавшего за ним падения Третьей республики, по сей день вызывают споры среди историков. Вытекали ли они из всего хода социально-политического и экономического развития Франции после Первой мировой войны? Что было первично – военное поражение или политический кризис французского общества, не нашедшего ответов на вызовы эпохи? Какую роль в этих драматических событиях сыграли отдельные исторические фигуры – Эдуард Даладье, Поль Рейно, Филипп Петэн, Шарль де Голль? В данной книге предпринята попытка дать ответы на эти вопросы. В центре внимания авторов находится французская внешняя и оборонная политика межвоенного периода. Анализу ее истоков и противоречий посвящен первый раздел книги. Второй раздел касается непосредственного участия Франции во Второй мировой войне. Для всестороннего изучения проблемы привлечен обширный корпус источников и новейшей литературы. Книга будет интересна как специалистам-историкам, так и самому широкому кругу читателей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 202. Сер. II: Исторические исследования, 132).

|

|

В книге рассматривается время, названное автором "длинным 1894-м годом" Российской империи. Этот период начинается с середины января 1894 г., когда из-за тяжелого заболевания Александр III не мог принимать министерские доклады и наследнику цесаревичу Николаю было поручено ознакомиться с ними, то есть впервые взяться за выполнение этой исключительно царской миссии. Завершается "длинный 1894-й" второй половиной января – началом февраля 1895 г. В те дни, после выступления Николая II 17 января в Зимнем дворце перед депутациями, четко определился неясный прежде его идеологический курс. На протяжении этого "длинного года" не только произошла смена верховной власти, но также имели место другие значимые события: согласие принцессы Алисы Гессенской на замужество с наследником цесаревичем, их помолвка, а после вступления на престол Николая II – бракосочетание, первые кадровые решения нового государя, попытки либеральной общественности повлиять на него и возвратить к ориентирам деда – императора Александра II. Книга рассчитана как на специалистов, так и в целом на широкую читательскую аудиторию.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 207. Сер. II: Исторические исследования, 138).

|

Научный сборник составлен по материалам конференции, прошедшей на историческом факультете МГУ в ноябре 2020 г. Проведение чтений, посвященных памяти академика Ю.С. Кукушкина, стало живой традицией, заложенной его коллегами и учениками и горячо поддержанной нынешним поколением молодых исследователей. Представленный сборник объединил порядка тридцати работ по самому широкому спектру вопросов внутренней политики, государственного строительства, общественного и культурного развития России и европейских стран в XX веке. Его авторы развивают крупные классические проблемы историографии, поднимают дискуссионные темы, намечают перспективные пути развития исторической науки. Издание предназначено для специалистов в области отечественной и всеобщей истории, учащихся, а также всех, интересующихся историей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 206. Сер. II: Исторические исследования, 137).

|

Издание содержит публикацию иероглифического текста, перевод и комментарий "Стелы сатрапа" 311 г. до н. э., происходящей из района г. Буто в Нижнем Египте – важнейшего источника по политической истории и идеологии древнего Египта конца IV в. до н. э., взаимоотношениям его местной элиты и новой македонской власти, вставшей во главе страны за два десятилетия до этого, в результате завоевания Александром Великим. Для историков древности, студентов исторических факультетов, всех интересующихся историей древнего Египта и эллинистического мира, историей и культурой древности в целом.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 198. Сер. II: Исторические источники, 11).

|

Курс лекций

Флоря Б.Н. Лекции по русской истории. – М.: Древлехранилище, 2021. – 544 c. ISBN: 978-5-93646-407-2 |

В книге опубликованы тексты лекций общего курса "История России до начала XVII века" и спецкурсов ("Новгородское государство и общество в IX--XV вв. и присоединение Новгорода к Русскому государству", "Рязанская земля в XII – начале XVI в.", "Россия и Тридцатилетняя война", "М.С. Грушевский и современная украинская историография эпохи Средневековья и Нового времени", "Государство и церковь в России XVI – начала XVIII в."), прочитанных автором в период его работы на историческом факультете МГУ в 1994 – 2021 гг.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 196. Сер. III: Instrumenta studiorum, 46).

|

В данном номере журнала опубликованы доклады участников межвузовского научного семинара "Допетровская Русь под ударом моровых поветрий", прошедшего в онлайн-режиме 15 мая 2020 года и организованного кафедрой истории России до начала XIX в. исторического факультета МГУ.

|

Сборник статей содержит материалы одноименной научно-практической конференции, организованной кафедрой источниковедения исторического факультета МГУ и Российским обществом интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН. В книге представлены работы молодых историков, студентов и аспирантов кафедры, того поколения, которое будет определять образ исторической науки будущего, а также известных историков, специалистов в области методологии, источниковедения российской истории. Проблематика статей фокусирует внимание читателя на персональных историях российских самодержцев, политиков, деятелей науки и культуры в отражении эго-источников, а также на проблемах реконструкции исторических событий российской истории XIX – начала XX в., что отражает современные тренды в предметном поле исторических исследований. Тексты содержат осмысление дискуссионных проблем в современной историографии, раскрывают концептуальные основы «новой биографической истории», а также практики изучения российской истории на основе эго-источников с применением биографического метода.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 203. Сер. II: Исторические исследования, 134).

|

|

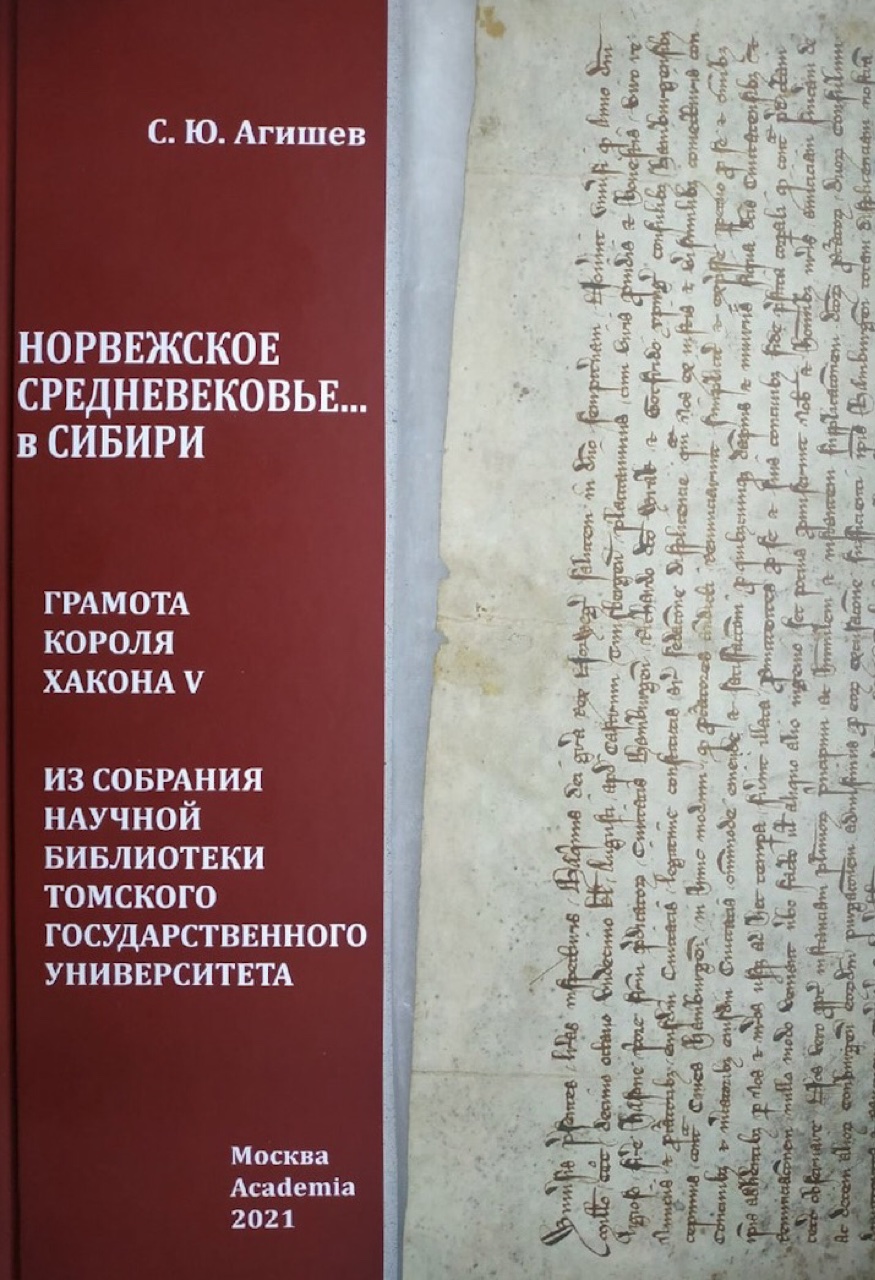

В фонде Отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского Государственного Университета хранится оригинальная рукопись соглашения, заключенного 22 июля 1318 г. в городе Тёнсберг между королем Норвегии Хаконом V (1299–1319) и Гамбургом. Соглашение скреплено печатью как самого короля, так и пяти норвежских епископов. Печати церковных прелатов сохранились в единственном экземпляре. Ни одно мировое собрание, кроме томского, не имеет в своих коллекциях их целых оттисков, что определяет высочайшее историко-культурное значение данных артефактов и делает их особо ценным достоянием России.

В книге рассказывается о судьбе этих памятников, об обстоятельствах появления на свет норвежского государственного герба и закрепления его на печатях норвежских королей из "рода Сверрира", которые правили Норвегией в 1177–1319 гг.

Кроме того, в широком историческом контексте раскрывается значение всех имеющихся там геральдических фигур. На материале подлинных рукописей из архивов пяти стран (России, Великобритании, Дании, Норвегии и Швеции) полностью представлено рукописное наследие норвежского нотария, записавшего текст соглашения, восстановлен историко-политический контекст появления этого документа. В исследовании сфрагистические памятники рассматриваются в качестве документов, а легенды королевских печатей в сопоставлении с другими источниками представлены как одна из форм исторической мысли и историописания. Предложенная на легендах печатей титулатура государей с порядковым номером раскрывается как династическая идеологема, скрывающая определенную логику преемственности и наделения легитимностью средневековых норвежских королей.

Широкому читателю представляется возможность проникнуть во многие обстоятельства и тонкости средневековой политики, торговли, делопроизводства. Исследование сопровождается обширным Приложением, где представлены сопроводительные схемы и таблицы, а также переводы фрагментов средневековых памятников (саг, законов) и целых документов, специально выполненные для данного издания. Они помогают представить, в каких условиях оказывался иноземный купец, решивший в начале XIV столетия торговать на землях норвежской короны. В книгу также включены многочисленные иллюстрации и карты.

|

|

Монография

Григорьева И.В. Исторические взгляды Антонио Грамши. – М.: Ленанд, 2021. – 304 с. ISBN: 978-5-9710-8665-9 |

|

|

В сборник документов вошли тексты, представляющие описания Берега Маклая учеными различных специальностей в различные временные периоды от конца XIX до начала XXI века: дневниковые записи натуралиста О. Финша, отрывки из полевых блокнотов П. Лоуренса, дневник физического антрополога О.М. Павловского, тексты специалиста по устной истории М. Меннис, а также полевые материалы сотрудников МГУ и МАЭ РАН XXI века. Их можно использовать как материал для этнографических исследований, для изучения языковой ситуации региона, а также для понимания "антропологии антропологии". Все приведенные тексты впервые публикуются на русском языке, снабжены географическими, этнографическими и историческими комментариями, выполненными составителями сборника. Книга будет интересна как специалистам – историкам, этнографам, лингвистам, культурологам, – так и самому широкому кругу читателей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 199. Сер. I: Исторические источники, 12).

|

В монографии рассмотрена история Таны (Азова) – важного политического, административного, торгового и культурного центра, который играл ключевую роль в системе международных отношений Северного Причерноморья в Средние века в XIII-XV вв. Расположенная в устье Дона, на территории Золотой Орды, Тана была самой дальней факторией двух итальянских морских республик – Генуи и Венеции, через нее проходили связи Средиземноморского мира с Древней Русью, Византией, Средней Азией и Китаем.

Разнообразные и уникальные материалы архивных источников, рукописей из собраний Венеции, Генуи, многих европейских библиотек, публикации и археологические материалы, изученные и проанализированные в книге, заполняют важную лакуну в наших знаниях об этой эпохе. В книге рассматривается политическая и экономическая история Таны в XIII-XIV вв., ее юридический статус, все аспекты ее разнообразных торговых связей, состав населения, быт и условия жизни, межэтнические и межконфессиональные отношения, оценивается ее роль в истории как одного из магистральных перекрестков торговых путей Средневековья.

Книга является первой частью дилогии по истории Таны, с начала ее возникновения до разгрома войсками Тимура в 1395 г. Второй том планируется посвятить истории Таны в XV столетии.

|

|

Книга представляет собой коллективную работу, посвященную истории изучения искусства древнего мира в стенах Московского университета и преподавания таких "классических" его разделов, как искусство древнего Востока и греко-римской античности. Это попытка осмыслить опыт "московской школы" и университетской науки в контексте своего времени и одновременно взглянуть на него с определенной дистанции, с позиций современной гуманитарной науки. В центре внимания оказываются университетские педагоги: Карл Карлович Гёрц, Иван Владимирович Цветаев, Владимир Константинович Мальмберг, Борис Робертович Виппер, Всеволод Владимирович Павлов, Владимир Дмитриевич Блаватский, Николай Иванович Брунов. Рассматриваются их теоретические взгляды, исследовательские и общественные позиции, личные качества. Монография адресована специалистам-искусствоведам, антиковедам и всем интересующимся интеллектуальной жизнью Московского университета в XIX–XX веках.

Книга посвящается светлой памяти Ивана Ивановича Тучкова (1956–2018) и издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 195. Серия II: Исторические исследования, 130).

|

|

Книга, подготовленная коллегами доктора исторических наук, Заслуженного профессора Московского университета Нины Александровны Хачатурян (1931-2020), посвящена памяти недавно ушедшего от нас крупного учёного-медиевиста, ведущего отечественного специалиста по истории западноевропейского Средневековья, основателя российской школы по политической истории стран Запада в Средние века, многолетнего руководителя научной группы "Власть и общество", воспитавшего не одно поколение историков на кафедре истории средних веков исторического факультета МГУ.

В книге собраны статьи Н.А.Хачатурян за последние два десятилетия, касающиеся наиболее актуальных и остро дискуссионных проблем мировой, в том числе отечественной медиевистики. Они сгруппированы в несколько разделов, отражающих широту интересов и новаторство подходов Н.А.Хачатурян к истории западноевропейского Средневековья. На первое место поставлены теоретические статьи, касающиеся таких важных проблем, как явление "публичности" в политической истории средневекового Запада, концепт "собственности" и его интерпретации в развитии исторической мысли, фактор становления этносов и наций в политической эволюции государств западноевропейского средневекового общества.

Конкретно-исторические исследования Н.А.Хачатурян собраны в несколько разделов: "Король, двор, государство", "Власть и общество", "Историография: люди и идеи". Включённые в эти разделы статьи Н.А.Хачатурян показывают развитие отечественной историофафии в домене политической истории западноевропейского Средневековья на рубеже ХХ-ХХІ вв. В творчестве Н.А.Хачатурян нашло яркое отражение новаторство и динамика эволюции подходов российских медиевистов к сфере политического в Средние века: от двора государя к l'État moderne, от "материального соблазна" к сакральной природе королевской власти, от феномена сословного представительства к рождению средневекового парламентаризма. Портреты отдельных отечественных медиевистов, созданные Н.А.Хачатурян, добавляют важные детали к общей картине развития и потенциала российской медиевистики.

Не меньшую ценность представляет собой второй раздел книги, где коллеги Н.А.Хачатурян анализируют её научный вклад в российскую медиевистику (А.О.Чубарьян и С.Е.Федоров) и в исследование отдельных аспектов истории западноевропейского Средневековья: корпоративизм и средневековый город (А.А.Паламарчук, Е.Н.Кирилова), сословное представительство и двор монарха (С.К.Цатурова, О.В.Дмитриева), а также понятие "феодализма" (М.В.Винокурова), историография истории Средних веков (О.В.Савельер) и 25-летняя успешная и плодотворная работа научной группы "Власть и общество", созданной Н.А.Хачатурян в 1990-е годы на переломного этапе в отечественной исторической науке (Т.П.Гусарова). Здесь же можно прочесть фрагменты из личных воспоминаний Н.А.Хачатурян.

Книга, несомненно, вызовет большой интерес в среде историков-медиевистов, а также у гуманитариев и широкой публики.

|

Сборник подготовлен на основе материалов Международной научной конференции "Война в человеческом измерении: идеология, психология, повседневность, историческая память" (г. Москва, 20 марта 2020 г.), организованной историческим факультетом МГУ и Институтом российской истории РАН. Авторы статей рассматривают широкий круг проблем, связанных с изучением "человека на войне", от эпохи античности до мировых войн ХХ века. Феномен войны в культуре разных народов, отношение граждан к военной службе, повседневная жизнь фронта и тыла, формирование образов врага и героя, идеологическое и психологическое противостояние в военное время, историческая политика и историческая память применительно к войнам прошлого – эти и многие другие вопросы показаны с позиций нового междисциплинарного научного направления – военной антропологии. Книга будет интересна как специалистам – историкам, философам, психологам, культурологам, – так и самому широкому кругу читателей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 194. Сер. II: Исторические исследования, 129).

|

|

|

В мае 2021 г. вышел 20-й (юбилейный) выпуск ежегодного историко-литературного альманаха "Cоловецкое море" – печатный орган Соловецкого Морского музея. Заместителем главного редактора альманаха, стоявшим у истоков издания, является к.и.н., доцент кафедры истории России до начала XIX века А.В. Лаушкин. С самого начала в издании альманаха принимала участие и сотрудница археографической лаборатории В.В. Аксючиц-Лаушкина, неизменно выполняющая функции ответственного секретаря. В последние годы в состав редколлегии альманаха вошли и другие преподаватели кафедре истории России до начала XIX века – к.и.н., зам. заведующего кафедрой, доцент Т.А. Матасова и ст. преподаватель Л.П. Горюшкина.

В 20-м выпуске альманаха представлены статьи четырех сотрудников кафедры истории России до начала XIX века, с содержанием которых можно познакомиться, нажав на ссылки "посмотреть оглавление" или "скачать оглавление", расположенные справа от изображения обложки.

В исследовании к.и.н., доцента А.В. Лаушкина "Мореходное значение крестов в «малых заливцах» Соловецкого архипелага (XVIII – начало XX в.)" речь идет о навигационных крестах Соловецкого архипелага. Этот материал вошел в большой цикл работ ученого, в центре внимания которого находится изучение навигационных крестов на побережье Белого моря. Автор, скрупулезно собравший сведения о мореходном значении соловецких крестов, содержащихся в письменных и графических источниках, обращает внимание на то, что эти утилитарные функции не заслоняли главного символического значения православных крестов.

В статье к.и.н., доцента Т.А. Матасовой рассмотрены особенности передачи свидетельств о монастырских поварне и трапезной в Житии Зосимы и Савватия Соловецких и других памятниках соловецкой книжности. Автор отмечает, что агиографические образы пищи и связанных с ней пространств обители, выходят далеко за рамки привычных представлений о сугубом воздержании монахов в пище как о главном настроении, запечатленном в житиях. Богатая и обильная пища была для агиографов одним из символов Божьего благословения. Поварня и трапезная оказывались важными частями сакрального пространства монастыря. Агиографы стремились запечатлеть, что в поварне и трапезной раскрывалась суть жизни северной обители, где даже в действиях, направленных на поддержание сугубо физических сил, проявлялось стремление к той пище, той трапезе, тому пиру, которые Господь приготовил для следующих за Ним.

Материал к.и.н., доцента А.Е. Тарасова посвящен исследованию посвящений храмовых престолах в вотчинах Соловецкого монастыря. В статье показано, что как минимум до начала XVII в. наличие в вотчинах Соловецкого монастыря престолов, соимённых престолам храмов самой обители, не может надёжно свидетельствовать ни о прямом влиянии монастырской администрации на выбор посвящения этих церквей, ни даже об опосредованном влиянии традиций почитания определенных святых и праздников в монастыре.

В статье к.и.н., ст. преподавателя В.В.Ткаченко речь идет о пространственных образах в русской книжности, иконописи и фольклоре. Она посвящена изучению формулы "высота-широта-долгота-глубина" и ее употребления в древнерусской культуре. На этом примере демонстрируется тесная взаимосвязь письменной, устной и иконописной традиций, в каждой из которых образы высоты, широты, долготы и глубины занимали значимое место и могли трактоваться и как пространственные категории, и как духовные символы, знаменующие собой измерения Креста Господня.